医師監修|現代人が避けられない脳疲労を学ぼう

「朝から集中できない」「何をしても疲れが取れない」このような悩みを抱える現代人が増えています。その背景には、「脳疲労」が深く関わっているかもしれません。

現代社会を生きる私たちにとって、スマートフォンやPCによる情報の洪水は避けられず、脳疲労はもはや「現代病」ともいえる避けられないものになっています。

この記事では、1991年に「脳疲労」概念を提唱した九州大学名誉教授、藤野武彦先生の監修を元に、脳疲労の仕組みや放置した際に招く深刻なリスク、そして今日からすぐに始められる具体的な脳ケア習慣までを分かりやすく紹介します。

まずはご自身の状態をチェックして、未来のために脳を労わる習慣を今日から始めましょう。

藤野 武彦(ふじの たけひこ)医師

九州大学 名誉教授/一般社団法人プラズマローゲン研究会 臨床研究部代表/医療法人社団ブックス 理事長/株式会社レオロジー 機能食品研究所 代表取締役

現代社会で増え続ける「脳疲労」とは?脳疲労の仕組みとは?

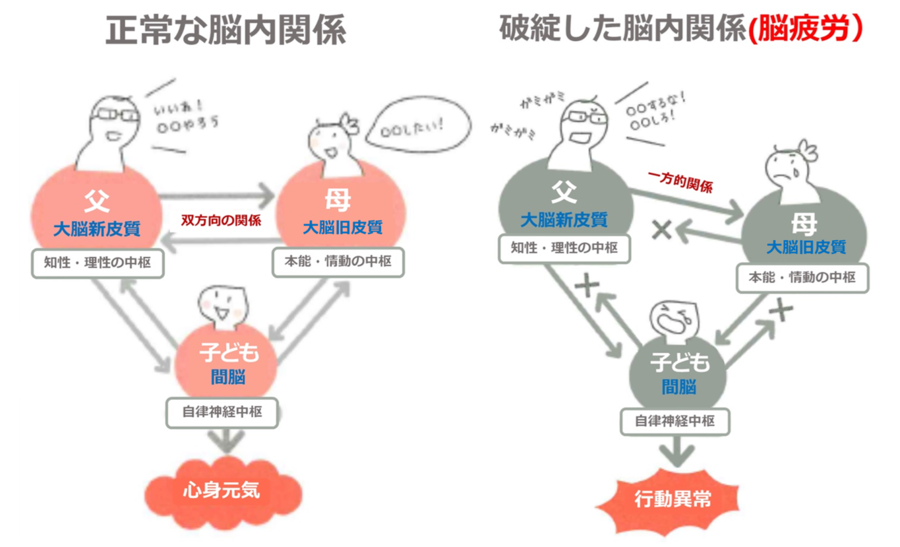

脳疲労とは、情報過多やストレスが長期間続くことで、脳がその状態に適応できなくなり、やがて脳の働きが低下してしまう状態を指します。この概念を提唱した藤野武彦先生は、脳疲労が起こる仕組みを、脳の主要な二つの部分である大脳新皮質と大脳旧皮質の関係性の破綻として説明しています。

- 大脳新皮質:知性や理性の中枢(夫の役割)

- 大脳旧皮質:本能や情動の中枢(妻の役割)

本来、この二つは双方向で良好なコミュニケーションを取ることで、脳は正常に機能します。しかし、スマートフォンによる情報の過多や複雑な人間関係、働き過ぎなどが要因により、大脳新皮質がキャパシティを超えてしまい、大脳旧皮質を一方的に抑制する関係になってしまうと、脳のコミュニケーションが破綻し、脳疲労を起こしてしまうのです。

この「大脳の夫婦ゲンカ」が始まると、その影響は間脳(自律神経の中枢、子どもの役割)にまで及びます。間脳は、呼吸や体温、血圧、ホルモンといった生命維持に必須なシステムを司っているため、ここに異常が生じると、全身の機能に不調として現れます。

具体的には、「集中できない」「疲れが取れない」などの異常が生じてきます。これらの症状は、脳が処理する情報の多さに脳のキャパシティが追いつかないという、現代ならではの構造的な問題によって引き起こされているのです。脳を労わる習慣を取り入れ、この悪循環を断ち切ることが重要です。

放置は危険!脳疲労が招く深刻なリスク

脳疲労を長期的に放置すると自律神経の中枢(間脳)に影響が及び、心と体の両面に深刻なリスクを招きます。

- 思考力が低下するため、仕事や学習で「集中できない」

- 物忘れが増える

- イライラしやすくなる

- 疲れが取れない

- 寝付けない

脳疲労は単なる脳の疲れで終わるだけではなく、心身ともに健康的な状態を保てないケースにつながってしまうこともあります。このサインを見逃さず、早期に対処することが、重篤な疾患を未然に防ぐ鍵となります。

簡単セルフチェックリスト

「もしかして自分も脳疲労かも?」と感じたら、まずはご自身の今の状態を知ることが大切です。ここでは、藤野先生が監修した脳疲労度チェックの項目をご紹介します。1つでも当てはまったら、あなたの脳は疲れているかもしれません。

- 寝付きは悪い

- 夜中に目が覚めたり、用もないのに朝早く目が覚める

- 身体を使わないのにへとへとであると思うことがある

- イライラする

- 考えがまとまらない

- 気持ちが沈んで暗い気分になることがある

より詳細なチェックをしたい方は、以下の「脳疲労度チェック」も試してみてください。10個程度の質問で脳疲労度がより詳しくわかります。

あなたは大丈夫?詳しい疲労度のチェックはこちら

https://boocs.jp/check/今日からできる脳を休ませる日常習慣

まず、脳の健康維持に不可欠な成分を補うというアプローチが注目されています。その成分が、脳神経細胞を守る「プラズマローゲン」です。プラズマローゲンは、加齢や日々のストレスによって減少してしまうリン脂質の一種であり、監修の藤野先生は「脳疲労」とはプラズマローゲンが減少した状態そのものであると指摘しています。

プラズマローゲンを摂取する手段には、ホタテなどの食品やサプリメントなどがあります。

脳疲労を解消するためには、いきなり大きなことを変えるのではなく、日々の行動を少しずつ変えてみることが大切です。プラズマローゲンを摂取しながら、日常習慣を改善していきましょう。

入浴し体を温めてリラックスする

まず、シャワーだけで済ませず、湯船に浸かって体を温め、リラックスする習慣をつけましょう。特に、就寝の1〜2時間前に入浴すると、体温が一度上がった後にゆっくりと下がるため、自然な眠気を誘い、入眠もしやすくなります。

このリラックスタイムをさらに高めるために、心地よい香りを取り入れるのも非常に効果的です。そのなかでも入浴剤は豊かな香りが脳を癒やしや、ゆったりとした気分にさせてくれます。

スマートフォンの使い過ぎに注意する

スマートフォンは非常に便利なツールですが、その一方で、脳疲労の大きな原因である情報過多を引き起こします。脳は常に情報を処理しようとするため、スマートフォンを見ている間は休むことができません。特に寝る前はスマートフォンを見がちですが、睡眠の質の低下につながりやすくなってしまいます。

意識してスマートフォンから離れる時間をつくり、使い過ぎに注意しましょう。

小まめに休憩をして運動を取り入れる

デスクワークや勉強などで脳を酷使していると感じたら、一度手を止めて休憩を入れましょう。大切なのは、あえて脳を駆使しない時間も確保することです。軽いストレッチやウォーキングなど、リフレッシュできる程度の運動を小まめに取り入れることで、脳の緊張をほぐし、脳疲労を改善することができます。

まとめ

「集中できない」「疲れが取れない」といった悩みは、スマートフォンやPCによる情報過多、複雑な人間関係、オーバーワークなどが原因で起こる、現代人にとって避けられない「脳疲労」のサインかもしれません。

まずは、セルフチェックリストでご自身の脳の状態を知ることから始めましょう。そして、入浴や運動、スマートフォンと距離を置くなどの今日からできる小さな習慣を取り入れ、大切な脳を休ませてあげることが、未来の健康を守る第一歩となります。

脳の健康に関するさらに詳しい情報や、日々のセルフケアのヒントについては、ぜひInstagramアカウントもチェックしてみてください。

脳とからだの健康ラボ|脳疲労ケアと脳活 公式Instagram

この記事を監修した人

この記事を監修した人

藤野 武彦(ふじの たけひこ)医師

九州大学 名誉教授/一般社団法人プラズマローゲン研究会 臨床研究部代表/医療法人社団ブックス 理事長/株式会社レオロジー 機能食品研究所 代表取締役

九州大学医学部卒業後、九州大学医学部第一内科において、内科、特に心臓·血管系の病気の研究を行う。九州大学健康科学センターが開設されたのを契機に「健康科学」という新しいサイエンスに挑戦し、1991年に「脳疲労」概念を提唱。「脳疲労」を解消し、脳を活性化する手法であるBOOCS(脳指向型自己調整システム)理論を創出した。九州大学退官後は、医療法人社団ブックス理事長としてBOOCS理論を取り入れた診療を行っている。

recommended

recommended

カテゴリー

カテゴリー