食塩摂取量を見直して気づいたこと 〜減塩の新しいアプローチ〜

みなさんは、自分が1日にどれだけの食塩を摂取しているのか調べたことはありますか?

今回は、アドバンスト・メディカル・ケアの管理栄養士 三浦知代より、実体験を交えた減塩方法についてお伝えします。

日ごろから減塩の大切さを伝える仕事をしている私ですが、「では、自分の食塩摂取量は実際どのくらいなのか?」と思い、詳しく調べてみました。その結果、驚くべきことに、自分の予想をはるかに超える塩分量が検出されてしまったのです。このままでは終われない―――そう思い、自身の食生活を改めて見直し、減塩のテクニックを日常にどう取り入れるかを模索しました。本記事では、そのリアルな実体験を交えたレポートをお届けします。

減塩を意識していたのに、1日の食塩摂取量が14g⁉

厚生労働省の定める食塩摂取量の目標値は、男性7.5g未満、女性6.5g未満(18歳以上)。世界保健機関(WHO)はさらに厳しく、5.0g未満を推奨しています。減塩をすることで、高血圧や動脈硬化のリスクを減らせるとされていますが、現在高血圧でない人は、つい他人事のように考えがちです。しかし、更年期を迎えると女性ホルモンの減少により、血圧が上昇しやすくなったり、血管の弾力が低下したりすることが分かっています。つまり、今のうちから無理なく減塩を意識した食生活を送ることが、将来の健康につながるのです。

私はこれまで管理栄養士として、減塩の重要性について会報誌などで発信してきました。そんな立場にいながら、実際には食塩を摂りすぎていたことに愕然としました。「いったい何が原因だったのか?」―――さっそく、自分の食生活を振り返ることにしました。

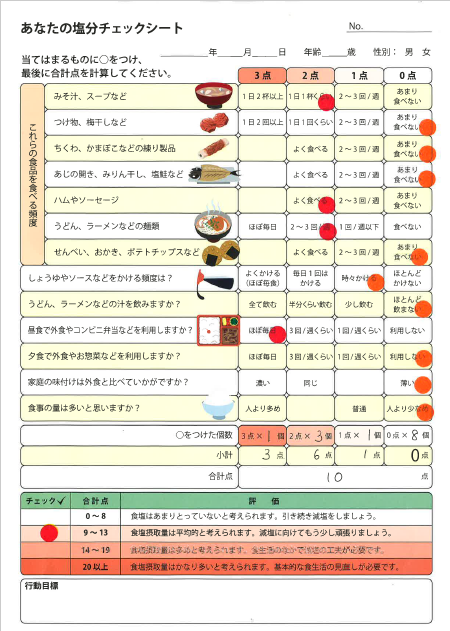

塩分チェックシートで現状を客観的に分析

健康管理等を請け負う会社が実施している検査を受け、検査結果と一緒に送られてきたのが「塩分チェックシート」。これは、食事の傾向を客観的に把握するために医療現場でも活用されているものです。チェックをしてみたところ、私のスコアは「10点」。決して悪い数値ではないものの、実際の食塩摂取量が目標を大幅に超えていたことから、何か見落としている要因があるのではないかと考えました。

意識していた減塩テクニック

- 減塩しょうゆを使用

- 麺類の汁は残す

- 朝食をパン食からごはん食へ変更

- 漬物や干物をほとんど食べない

一見、十分な減塩対策を取っているように思えます。しかし、ハムやソーセージなどの加工肉を意外と頻繁に食べていたことや、野菜や果物の摂取量が極端に少なかったことが気になりました。

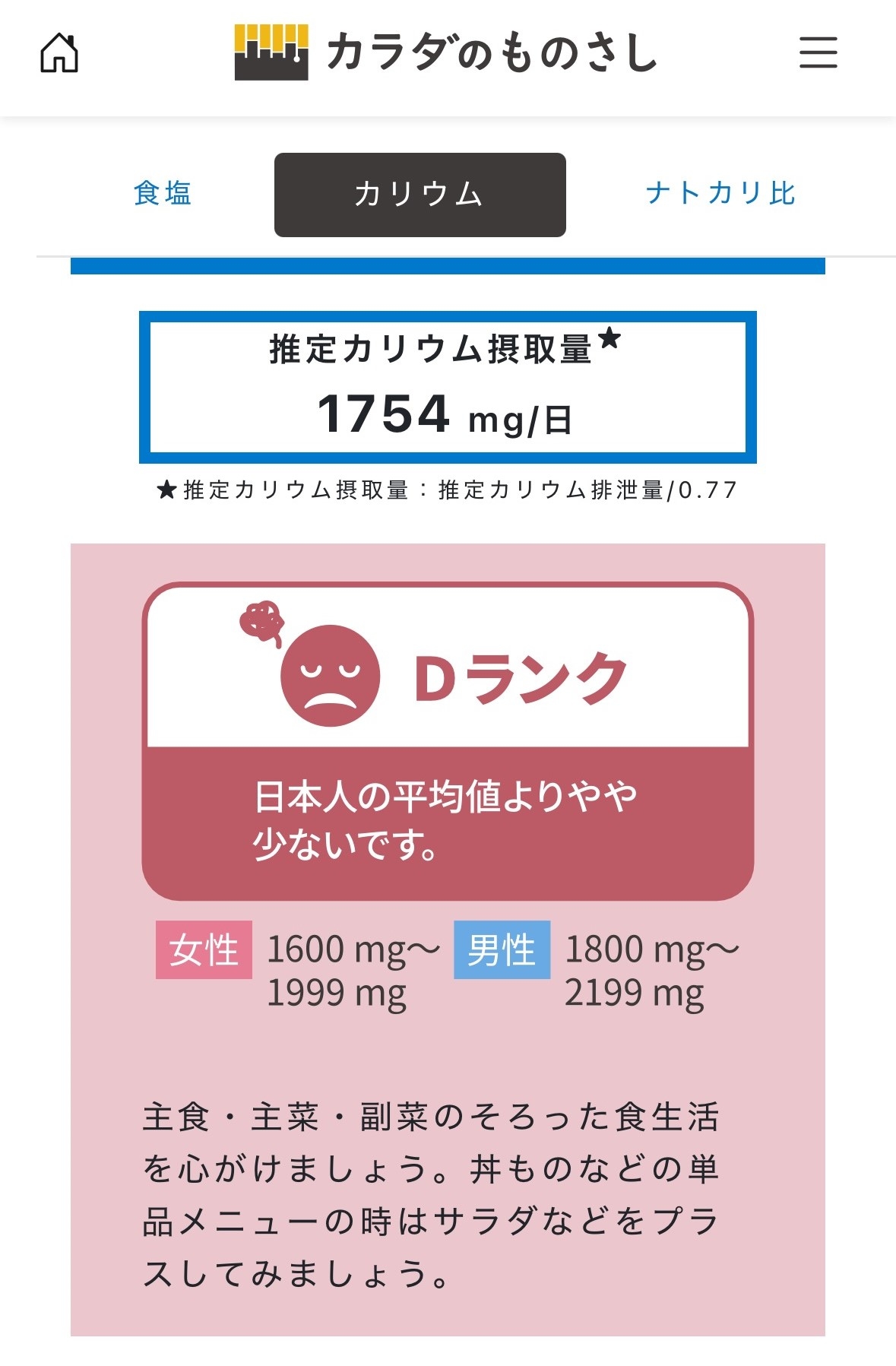

カリウム不足が影響しているかも?

野菜や果物に多く含まれる「カリウム」には、ナトリウムを尿として排出し、血圧を正常に保つ働きがあります。特に、イモ類・海藻・大豆製品(納豆など)にも豊富に含まれています。しかし、私のカリウム摂取量は、目標値の半分以下という驚くべき結果でした。野菜や果物にカリウムが含まれており、積極的に食べることが必要なことはわかっています。しかしそれが習慣化できていないことに、問題があると新たな視点が生まれました。

減塩だけでなく、「野菜と果物をプラスする」方法へ

そこで私は、「食事の内容は極端に変えずに、小鉢を2つ追加する」というシンプルなルールを決めました。

- 朝・昼・夜のメイン料理は今まで通り

- 小鉢として野菜や果物を1回の食事につき2品追加

すると、自然と野菜や果物の摂取量が増え、減塩へのストレスも感じることなく食事を楽しめるようになりました。

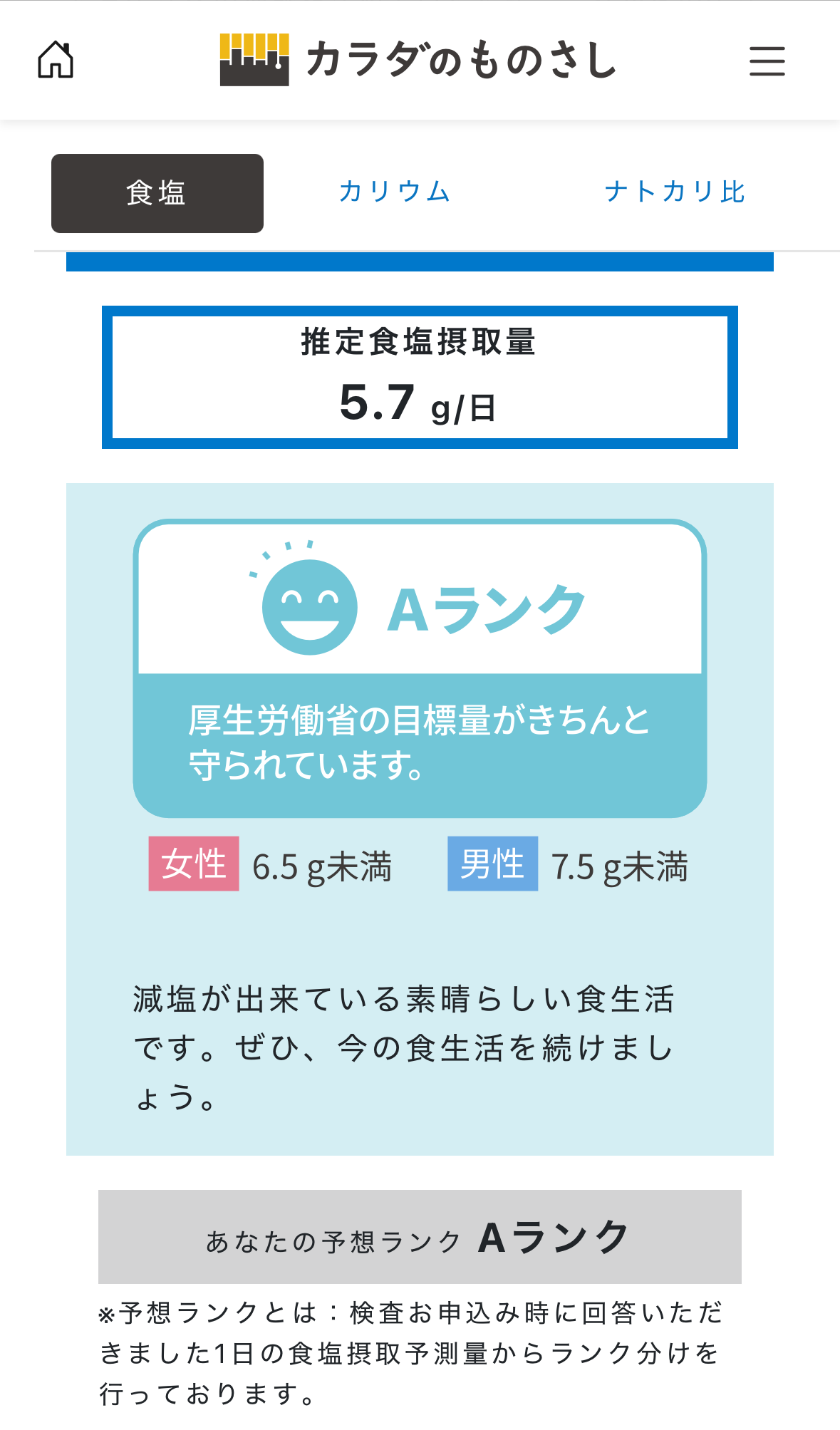

結果:1日の食塩摂取量が5.7gに!

この食事スタイルを続けた結果、なんと1日の食塩摂取量が

さらに、昼食をお弁当にし、前日の小鉢の残りを活用することで外食回数を減少。外食時には、麺類ではなくサラダセットを選ぶなど、無理のない範囲で工夫を続けました。その結果、体が軽くなったような感覚もありました。

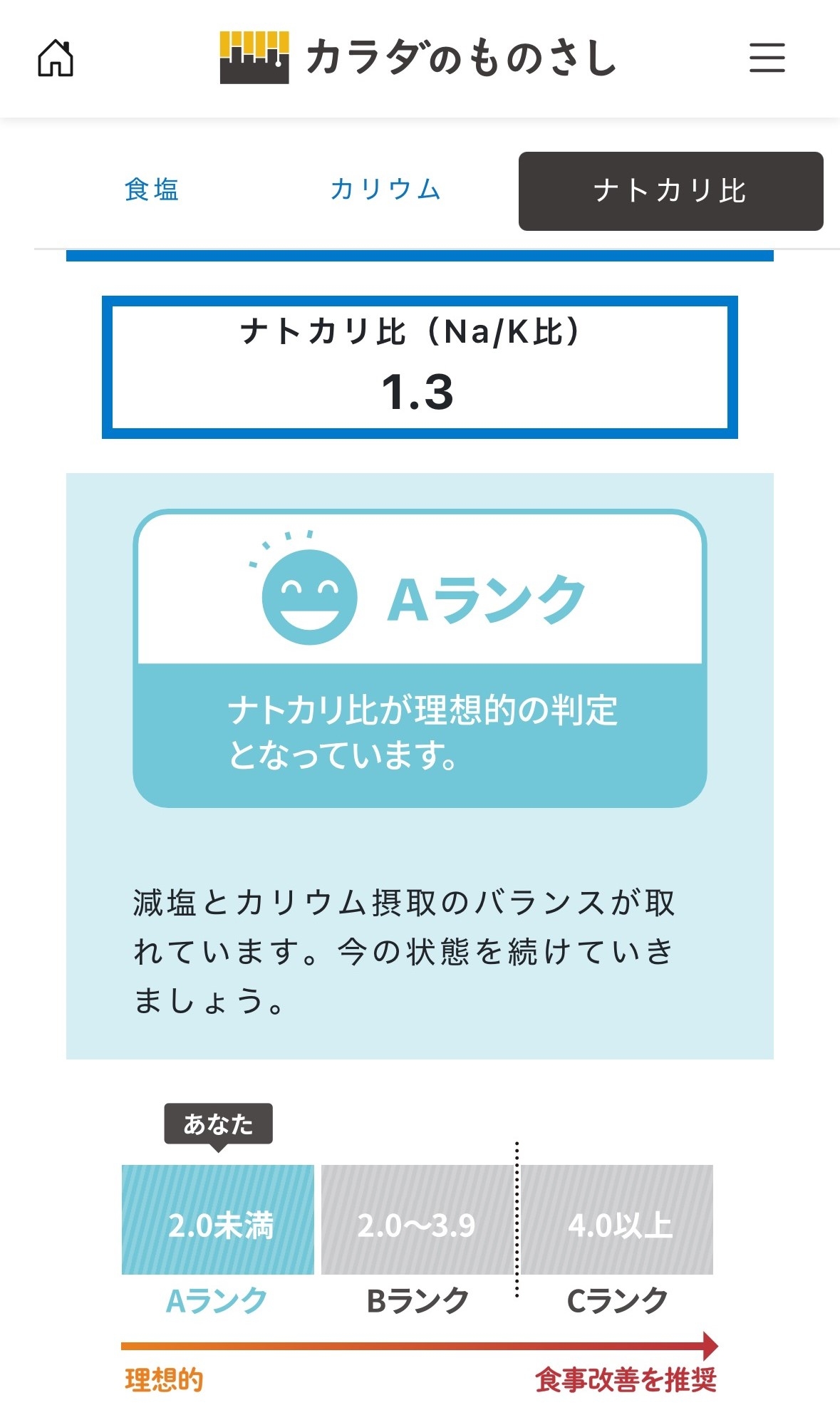

減塩+カリウムの摂取量がバランスの良い結果に

実践して気づいたこと

- メイン料理の減塩にこだわりすぎると、食事が楽しめなくなる

- 「小鉢を2つ追加する」というシンプルな方法なら続けやすい

- 外食でも減塩を意識すると、新しい味の発見があり楽しくなる

今では、小鉢の味付けには塩やしょうゆを極力使わないことを意識し、より美味しい減塩レシピを探すことが楽しみになっています。

最後に:減塩を始めるなら、まず「現状を知る」ことから

減塩が必要な人や、自分の食事傾向を把握したい人は、まず食塩摂取量の検査を受けてみることをおすすめします。そして、その結果をもとに、自分の食生活に取り入れられる工夫を考えてみましょう。無理なく続けられる方法を見つけるためにも、ぜひ管理栄養士などの専門家に相談してみてください。

三浦 知代(みうら ちよ)

管理栄養士/メノポーズカウンセラー

管理栄養士歴20年以上。病院給食業務の経験を経て、入院する前の食生活や栄養摂取の必要性に興味を持ち、サプリメントの企画販促に携わる道へ。

現在は、㈱アドバンスト・メディカル・ケアに所属し、est're<エストール>担当として、女性ホルモンマネジメント®の普及活動を行っている。

est're<エストール>「はじめよう!フェムケアプロジェクト!」マネージャー

est're

<エストール> Instagram:

https://www.instagram.com/estre.official

recommended

recommended

カテゴリー

カテゴリー