イライラ、憂鬱、怒りっぽい―心の不調に◎な漢方は?

理由もなくイライラする、気分が落ち込む、ちょっとしたことで怒ってしまう...。このような不安定な心の動きは、更年期の女性が悩まされやすい症状のひとつです。

日常生活や人間関係に支障をきたす可能性がありますが、西洋医学的には病気ではない――いわゆる「未病」の状態であるため、漢方での治療が有効です。

今回は、こうした自律神経系の症状が出やすい「肝気うっ結(かんきうっけつ)」と呼ばれるタイプの特徴と、効果的な漢方薬について、漢方・薬膳の専門家である杏仁美友さんに解説していただきます。

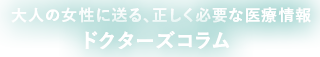

まずはご自分の体質タイプをチェックしましょう 【体質タイプ診断】更年期の症状を緩和する漢方を知るには?

情緒にかかわる不調が出やすい肝気うっ結

肝気うっ結は、こちらの記事で紹介した心身のバランスを表す「気・血・水」のうち、生命・活動エネルギーにあたる「気」が滞って、スムーズに流れなくなっている状態のこと。

気・血・水を体の隅々まで行き渡らせるために重要な「肝・心・脾・肺・腎」の五臓の中で、気の流れをコントロールする「肝」が司る自律神経系を調整する機能が失調し、情緒に関わる症状が出やすくなります。

■「気・血・水」「五臓」についての解説はこちら 更年期世代の心身のバランスはどう測る?漢方ならではの考え方

小さなことで怒りを感じる、なんとなく憂鬱で落ち込みやすい、いつもイライラしているといった症状は、まさに肝気うっ結の代表的なもの。以前ご紹介した「体質タイプ診断」でいうと、Bの「気滞」がベースにあるタイプですね。

精神的な不調のほかに、身体的にも下記のような症状が多く見られます。

・便秘になる(もしくは下痢と便秘を繰り返す) ・喉に詰まりや違和感がある ・脇腹や胸の脇、乳房などの張り、痛み

もし、思いあたることがあれば、脇腹付近など体の側面を手のひらでさわってみるといいですよ。軽く下へ押し流すようにして気持ちいいと感じるようなら、気の通り道である経絡(けいらく)が詰まっている=気の流れが滞っている証拠です。

繊細な気質は要注意!肝気うっ結になりやすい人って?

肝気うっ結には、その人の性質が大きく影響しています。神経質な人や生真面目な人は、肝気うっ結になりやすいといえるでしょう。

下記のような、性格的な特徴に心当たりがある方は、気をつけてください。

・些細な体調の変化が気になって悪いほうに考えてしまう ・責任感が強く、仕事熱心でいつも気が抜けない ・人の気持ちに敏感で、すぐに自分を責めてしまう

とはいえ、元の性格は楽観的でおおらかでも、更年期に入って急にそうした傾向が強まる人もいますし、仕事上の重圧や時代的なストレスが引き金になって、肝気うっ結になるパターンもあります。

肝気うっ結に効く漢方は「加味逍遥散」と「柴胡疎肝湯」

肝気うっ結に用いられることが多い漢方は、「加味逍遥散(かみしょうようさん)」と「柴胡疎肝湯(さいこそかんとう)」の2つです。

それぞれについて詳しく説明しましょう。

加味逍遥散...虚弱気味で体力がない人に◎

加味逍遥散は、月経異常や更年期障害などに広く用いられる漢方薬。肝気うっ結の中でも、虚弱気味で体力がなく、さらにストレスによって気(活動エネルギーの源)や血(全身に栄養を届ける血液)のパワーが失われている状態の人に向いています。

気ままにそぞろ歩く様子を表す「逍遥(しょうよう)」という言葉が入っているように、症状が定まらない不調にも効果があると考えられているんですよ。

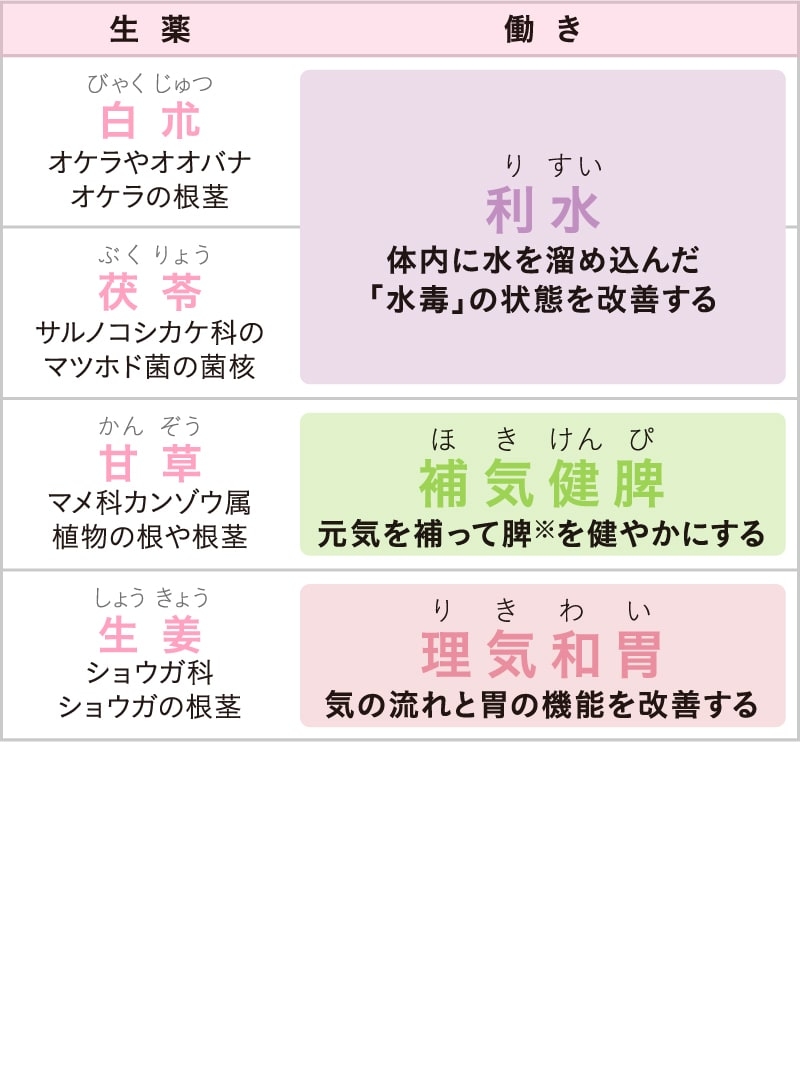

加味逍遥散には、10種類の生薬が配合されています。

■加味逍遥散の生薬、各々の働き

※脾(ひ)...体を構成する「五臓(ごぞう)」のひとつで、食物の消化吸収や筋肉の形成のほか、思ったり考えたりする役割を司っている。詳しくはこちら。 更年期世代の心身のバランスはどう測る?漢方ならではの考え方

※脾(ひ)...体を構成する「五臓(ごぞう)」のひとつで、食物の消化吸収や筋肉の形成のほか、思ったり考えたりする役割を司っている。詳しくはこちら。 更年期世代の心身のバランスはどう測る?漢方ならではの考え方 柴胡疎肝湯

柴胡疎肝湯は、肝気うっ結の中でも、ストレスからくる肩こりや頭痛のほか、下腹部や胸部が張っている感じがして痛むなど、痛みを伴う症状に効果を発揮する漢方薬。気の巡りを良くして、停滞していたものを流すことでこわばりをほぐしてくれます。

肝気うっ結で痛みが強い場合は、まず柴胡疎肝湯から試してみるといいでしょう。

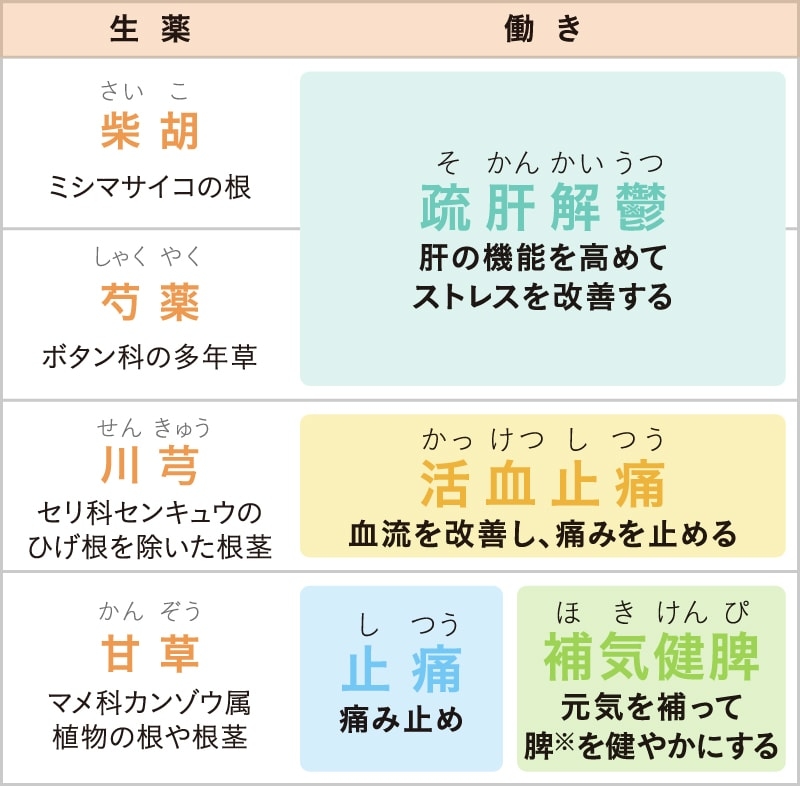

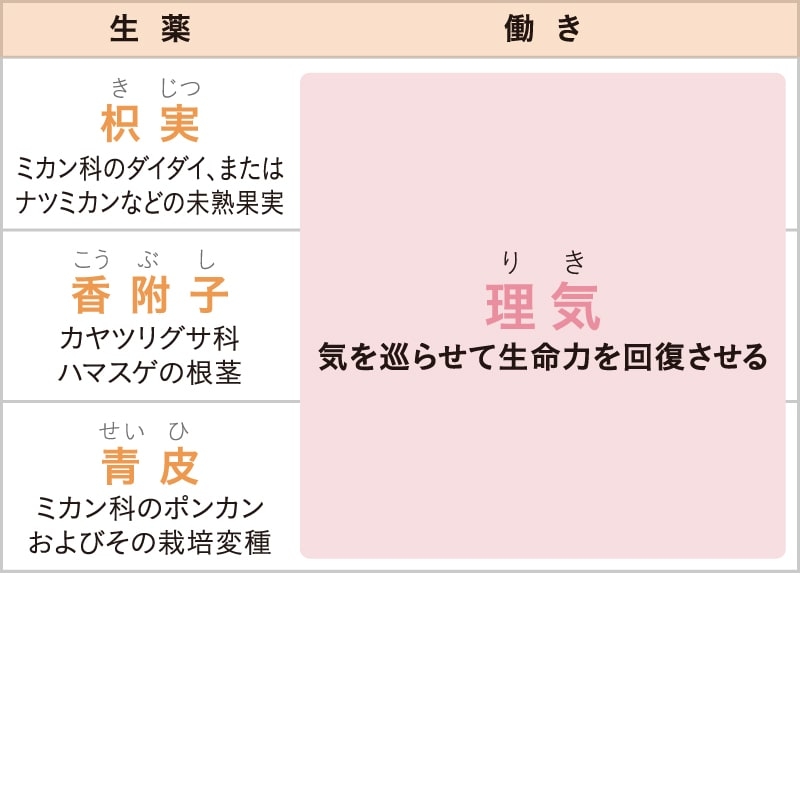

柴胡疎肝湯には、7種類の生薬が配合されています。

■柴胡疎肝湯の生薬、各々の働き

柴胡疎肝湯のベースになっているのは、停滞した気の巡りを整える「四逆散(しぎゃくさん)」。四逆散に含まれる柴胡、芍薬、枳実、甘草に、川芎、香附子、青皮を加えたものが柴胡疎肝湯です。

このように、漢方薬に配合されている生薬のそれぞれの役割を知ると、漢方薬が絶妙なバランスで作られていることがわかると思います。体質タイプ診断を参考にしたり、漢方薬局で証(※)を見てもらったりして、自分に合った漢方薬を選んでください。

※証(しょう)...その日の体調や心と体の状態を表すもの。詳しくはこちら。 更年期の心と体の悩みにも◎「漢方」ってどう使うの?肝気うっ結になりにくくする生活習慣とは?

加味逍遥散には薄荷や生姜、柴胡疎肝湯には青皮が入っていることからもわかるように、柑橘類などさわやかな香りがある食べ物は気の巡りを良くしてくれるので、積極的にとりましょう。リラックス効果があるミント、ハーブ類もいいですね。

反対に、脂っこい食べ物は肝に負担をかけてしまうので、なるべく避けてください。

食事以外では、適度な運動を取り入れてストレスを発散することも大切です。ただし、運動習慣がない人が急に激しい運動をするのは危険。特に、加味逍遥散の適応がある虚弱気味の人は、ケガをしたり、反対にパワーが失われたりすることもあるので、ストレッチやヨガ、ウォーキングのように、軽めの運動から取り組むことをおすすめします。

漢方薬と合わせて、食事や運動なども意識することで、肝気うっ結を予防・改善することができます。「更年期だから...」とあきらめるのではなく、自身の体質と上手に付き合っていきましょう!

お話を伺ったのは...

杏仁美友(きょうにん・みゆ)さん

一般社団法人薬膳コンシェルジュ協会代表理事、国際中医師、中医薬膳師、漢方&薬膳アドバイザー。

漢方薬や薬膳で自身の体調不良を改善したことをきっかけに、漢方や薬膳の世界に興味を持ち始める。2011年に薬膳コンシェルジュ協会を設立して、薬膳や薬膳茶の資格講座の運営を行うほか、テレビや雑誌などの取材、レストランのメニュー監修、総合情報サイト「All About」の漢方・薬膳料理ガイド、薬膳サプリの商品開発、講演会なども精力的にこなしている。

「マンガでわかるおうちで簡単! 薬膳・漢方」(池田書店)をはじめ、薬膳にまつわる著書も多数執筆。最新著書は「まいにちの食で体調を整える! プレ更年期の漢方」(つちや書店)。

「まいにちの食で体調を整える! プレ更年期の漢方」(つちや書店) 著:杏仁美友 定価:1,400円(+税)

recommended

recommended

カテゴリー

カテゴリー