更年期の心と体の悩みにも◎「漢方」ってどう使うの?

医療機関で処方されたり、市販薬としてドラッグストアに並んでいたりと、昔に比べて身近になった「漢方薬」。更年期のつらい諸症状にも効果を発揮するといわれています。

一方で、漢方の考え方や効能、特徴については、「長く飲み続けることでゆっくり効いてくる」「副作用が少ない」といったイメージだけが先行して、本質があまり知られていないのが現状です。

「飲んでみたけど効かなかった」と感じる人や、「取り入れ方がわからないので手を出せずにいる」という方も多いのではないでしょうか。

そこで今回から、漢方の基礎知識をはじめ、40代以上の女性が悩みがちな症状にアプローチする漢方薬の選び方などを、漢方・薬膳の専門家である杏仁美友(きょうにん・みゆ)さんに解説していただきます。

第1回は、「漢方の基本」を紐解いていくところから始めましょう。

漢方はいつごろ、どこからやってきたの?

「漢方は中国から伝来したもの」という、漠然としたイメージをお持ちの方は多いと思います。実際、漢方と聞いて多くの人が思い浮かべる「天然由来の植物や鉱物などから取った生薬を、決められた分量で組み合わせて飲む」という方法は、中国で確立したものです。

生薬には多くの有効成分が含まれており、組み合わせることによって相互に高め合ってさまざまな効果を発揮します。

日本には遣隋使を通じて伝承し、中国発祥の医学、中医学として浸透していきました。その後、平安時代に遣唐使が廃止されて中国との交わりが絶たれたことや、江戸時代の鎖国を背景に、中医学は日本独自の発展を遂げていきます。

そして、鎖国の終わりとともに急激に流入してきた西洋医学を「蘭学」と呼んだのをきっかけに、「漢の時代に来た方薬」として、中医学を「漢方」と呼ぶようになったのです。

つまり、「漢方」という名前は日本独自のもの。医師の中にも、中医学を学んだ上で漢方を学んでいる人と、漢方のみを学んでいる人がいます。

西洋医学と漢方の違いって?

西洋医学と漢方は、何が違うのかわかりづらいですよね。それぞれの特徴を紹介しましょう。

・西洋医学

西洋医学は、急性期(病気になり始めた時期)の症状に対して直接アプローチして治療する対症療法が中心。

基本的には、「病名のつく病気」を得意としています。

・漢方

漢方は、表面に出てきている症状をきっかけに、それが何によって引き起こされたのかを考え、体の中から治療していきます。

例えば、皮膚にできものができたとしましょう。

西洋医学では、検査で悪性と判明した場合や、良性でも生活や見た目に支障がある場合は、外科手術によってできものを取り除きます。

一方、漢方は、「気」「血」「水」という体全体のバランスを見ながらどこが乱れているかを見極め(こちらについては次回詳しく解説します)、できものの原因となる部分を整えて、根本的な解決を図る治療です。

どちらが良い、悪いということではなく、状況によって使い分けることが重要ですね。

漢方ではどんな診察をするの?

漢方では、一般的な病院で行われているのと同じように「四診(ししん)」という診察を行います。

<四診>

・望診(ぼうしん):第一印象、顔色、舌の状態、精神状態など診る

・聞診(ぶんしん):声の大きさや高低、においなどを耳や鼻で聞く

・問診(もんしん):既往歴や現在の病状などを聞き取る

・切診(せっしん):脈やおなかをさわって状態を確かめる

これらに基づき、その人の体質や心と体の状態を表す「証(しょう)」を見極め、証に応じて適切な薬を処方していくのです。

証を具体的にいうと、「体力が充実しているのか、体力がなくて疲れやすいのか」「ほてりがあるのか、冷えがあるのか」といったことですね。

これも、西洋医学との違いのひとつですが、漢方は症状に対して薬を処方するわけではないので、例えば「おなかが痛い」という症状が共通している人同士でも、証が違えば処方される薬は異なります。

反対に、その人の証に合っているなら、異なる症状を訴えている別々の人に、同じ薬が処方されることもあるのです。

漢方が向いている症状とは?

漢方が向いているのは、病院へ行っても薬の処方がしにくい症状、いわゆる未病と呼ばれるもの。

・なんとなくだるい

・風邪を引きやすく虚弱体質である

・体が重い

・便がやわらかい など

放っておいたら病気になるかもしれない症状や、病気ではないけど日常生活に支障がある症状ですね。こういったものでも、証がわかればお薬を処方して改善できるのが漢方の特徴です。

「顔がほてって汗をかく」「イライラする」「肩こりがひどい」といった、更年期世代の方が悩まされやすい症状にも、漢方は向いているといえます。

ただし、それも証が合った漢方であることが前提。証を知ることは、体質を知り、自分のどこに強みと弱みがあるのかを知ることです。

まずは漢方薬局などで診察を受け、自分の体が持っている傾向を客観的に把握するところから始めてみるのをおすすめします。

漢方はどこで処方してもらえるの?

古めかしい看板がかかっていて、薬草の入った瓶がズラッと並んでいる...という物々しいイメージのあった漢方薬局も、カジュアルで気軽に入りやすい雰囲気の店舗をオープンするなど、時代とともにその姿は変化してきているようです。無料で漢方相談をしている薬局もありますね。

また、最近では専門の医師による漢方外来を開設している総合病院や大学病院が増えてきましたし、一般の婦人科などでも漢方を処方してくれるところがあります。

そういった意味で、漢方は少しずつ身近なものになってきていると感じます。漢方を試してみたいという方は、一度クリニックのウェブサイトで確認したり、漢方の処方の有無について直接聞いてみたりするといいでしょう。

気を付けていただきたいのは、漢方が手に入るからといって、すべての場所で証を診て処方してくれるわけではないということです。漢方が効かないという人は、証に合わない漢方を飲んでいるのかもしれません。

よくある例が葛根湯(かっこんとう)です。葛根湯も漢方で、市販薬の中にはこれを配合している「風邪の引き始めに...」とうたったものがよくあります。そのため、風邪の予兆を感じたときや、風邪を引いたかもしれないというときに飲んだことがある人は多いでしょう。

しかし、葛根湯が効果を発揮するのは、比較的体力があって、悪寒や発熱があり、首筋や肩に重さ、だるさ、こわばりといった症状がある方。体力がなくて胃腸が弱い人、体力は中等度だけど胃もたれがして食欲がない人などに、葛根湯の効果は期待できないのです。

このように、きちんと証に合った漢方を試していただくためにも、ぜひ四診ができる先生を探して診察してもらってください。

お話を伺ったのは...

杏仁美友(きょうにん・みゆ)さん

一般社団法人薬膳コンシェルジュ協会代表理事、国際中医師、中医薬膳師、漢方&薬膳アドバイザー。

漢方薬や薬膳で自身の体調不良を改善したことをきっかけに、漢方や薬膳の世界に興味を持ち始める。2011年に薬膳コンシェルジュ協会を設立して、薬膳や薬膳茶の資格講座の運営を行うほか、テレビや雑誌などの取材、レストランのメニュー監修、総合情報サイト「All About」の漢方・薬膳料理ガイド、薬膳サプリの商品開発、講演会なども精力的にこなしている。

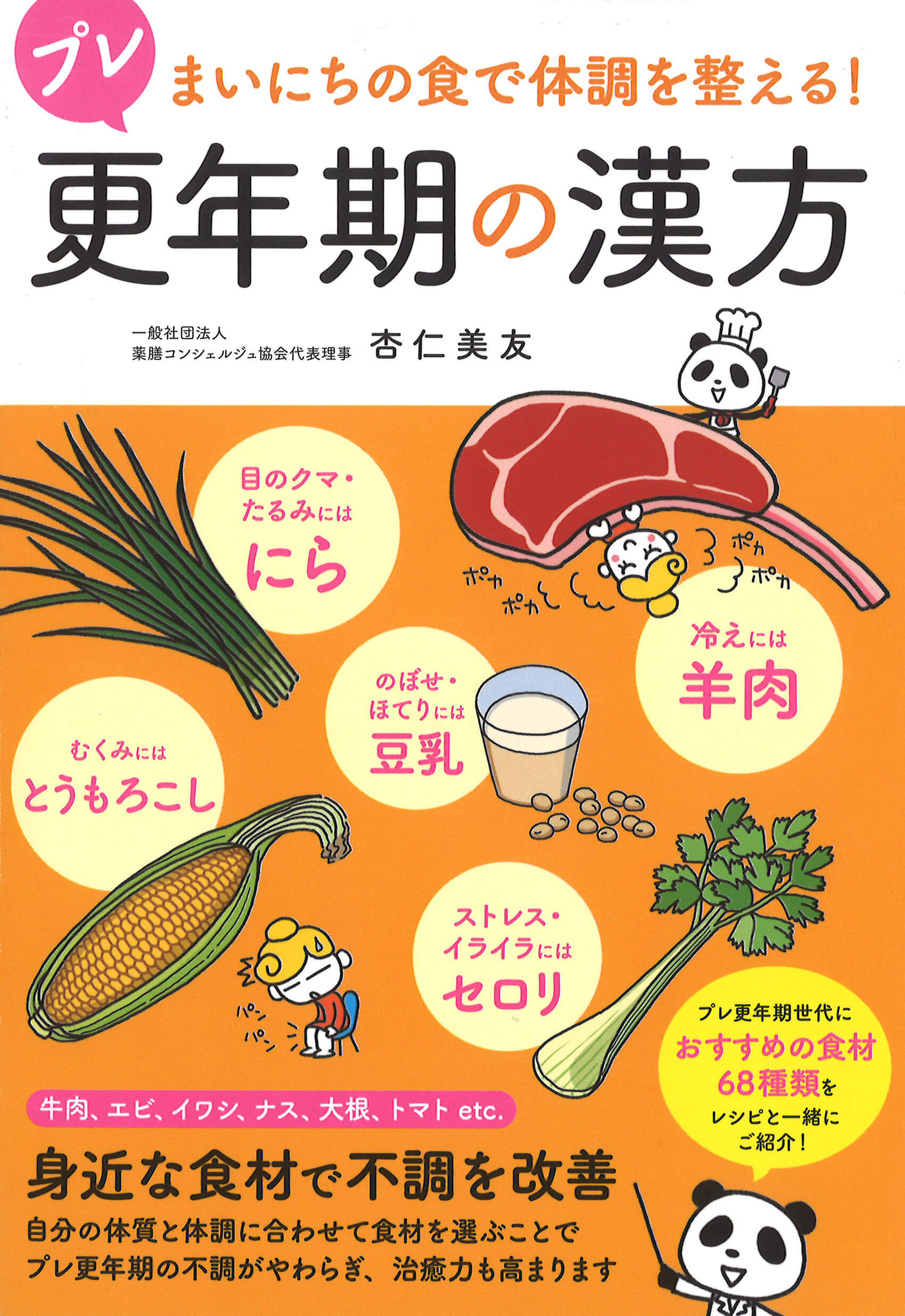

「マンガでわかるおうちで簡単! 薬膳・漢方」(池田書店)をはじめ、薬膳にまつわる著書も多数執筆。最新著書「まいにちの食で体調を整える! プレ更年期の漢方」(つちや書店)が発売されたばかり。

「まいにちの食で体調を整える! プレ更年期の漢方」(つちや書店)

著:杏仁美友 定価:1,400円(+税)

recommended

recommended

カテゴリー

カテゴリー