更年期世代の心身のバランスはどう測る?漢方ならではの考え方

その人の体質や心と体の状態を表す「証(しょう)」に合ったお薬を処方することで、症状を引き起こす原因に働きかけ、根本治療を目指す漢方。証の見極めには「四診(ししん)」という診察方法が用いられ、漢方独自の考え方に基づいて心身のバランスを探っていきます。

今回は、人の体を構成し、心身のバランスを測る漢方独自の目安である「気・血・水」と「五臓」という概念について、漢方・薬膳の専門家である杏仁美友(きょうにん・みゆ)さんにご紹介いただきました。

漢方ならではの視点「気・血・水(きけつすい)」って何?

急性期(病気になり始めた時期)の症状に直接アプローチして治療する対症療法が中心の西洋医学に対して、表に出ている症状をきっかけとしてその原因を探り、体の中から治療していくのが漢方であるということを前回お話ししました。

漢方の場合、見えている症状はあくまでも心身が発するサインのひとつであり、サインが出るのは心身のバランスに乱れた箇所があるからだと考えます。

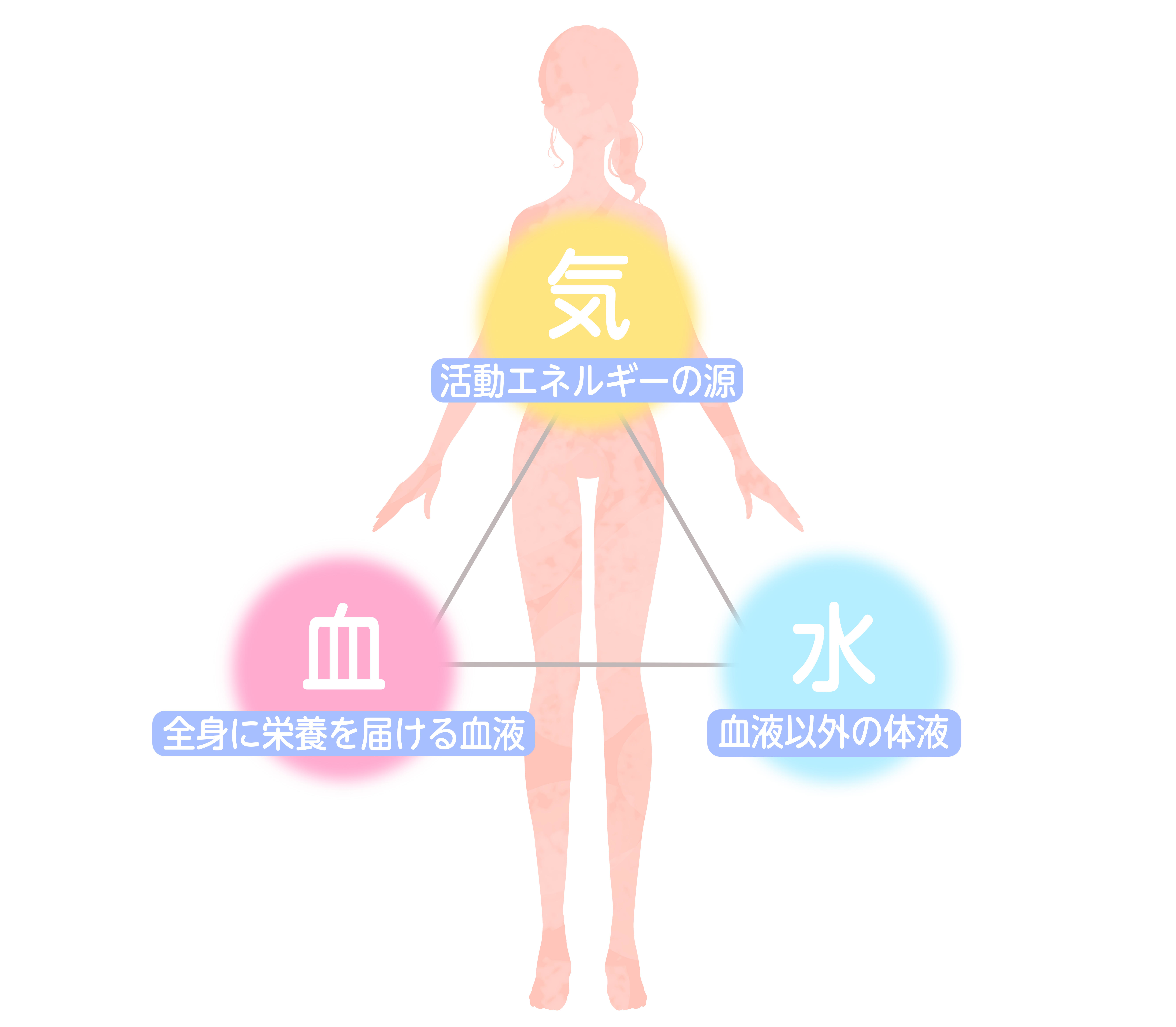

この心身のバランスを表すのが、漢方医学では「気・血・水」です。

この3つは、私たちの体に存在する基本要素で、それぞれが影響し合い、協力し合って、過不足なく心身を満たすことによって心身の状態をすこやかに保っています。

頭痛やめまい、お腹を壊すなどの体の不調のほか、イライラや不眠、気持ちがふさぐといった心の不調は、「気・血・水」のいずれかが多すぎたり、少なすぎたりすることによって引き起こされます。更年期に起きるさまざまな症状も同じです。

「気・血・水」にはどのような役割があるの?

では、「気・血・水」がどのようなもので、具体的にどのような役割を果たしているのか、詳しく見ていきましょう。

「気」...生命・活動エネルギーの源

「気」は、生命・活動エネルギーのこと。目には見えないけれど、全身を巡って活力の元になります。「元気」や「気力」の気ですね。

気が過不足なく存在する状態であれば、体温が保たれて新陳代謝が高まり、外から侵入しようとする細菌やウイルスへの抵抗力も強くなります。

「血」...全身に栄養を届ける

「血」は、西洋医学の血液とほぼ同じです。全身に栄養と潤いをたっぷり届け、それぞれが本来の機能を円滑に、しっかりと発揮できるようサポートしています。

体はもちろん大脳も潤すので、よく眠るためにも、記憶力を高めるためにも欠かせない要素です。精神を安定させる作用もありますね。

「水」...全身に潤いを届ける血液以外の体液

体には、血液以外にも唾液や汗、鼻水、涙などの水分が存在しています。これらの体液や分泌液が「水」にあたるものですね。水は血と同じように、全身の細胞や組織に潤いを届ける役割をしています。皮膚や髪の毛をつややかにするのも水の働きのひとつ。尿を作ったり、関節を滑らかにして保護したりもしています。

「気・血・水」の滞りをなくすにはどうすればいい?

「気・血・水」の巡りと密接に関係するのが、体を構成する「五臓(ごぞう)」です。五臓は、単に臓器を指すのではなく、大まかな部位や基本的な作用によって、体の働きを5つに分けたもの。

気・血・水が五臓の隅々まで行き渡ることで、五臓は本来の働きをします。反対に、五臓がきちんと働くことで、気・血・水が滞りなく全身を巡るということでもあります。

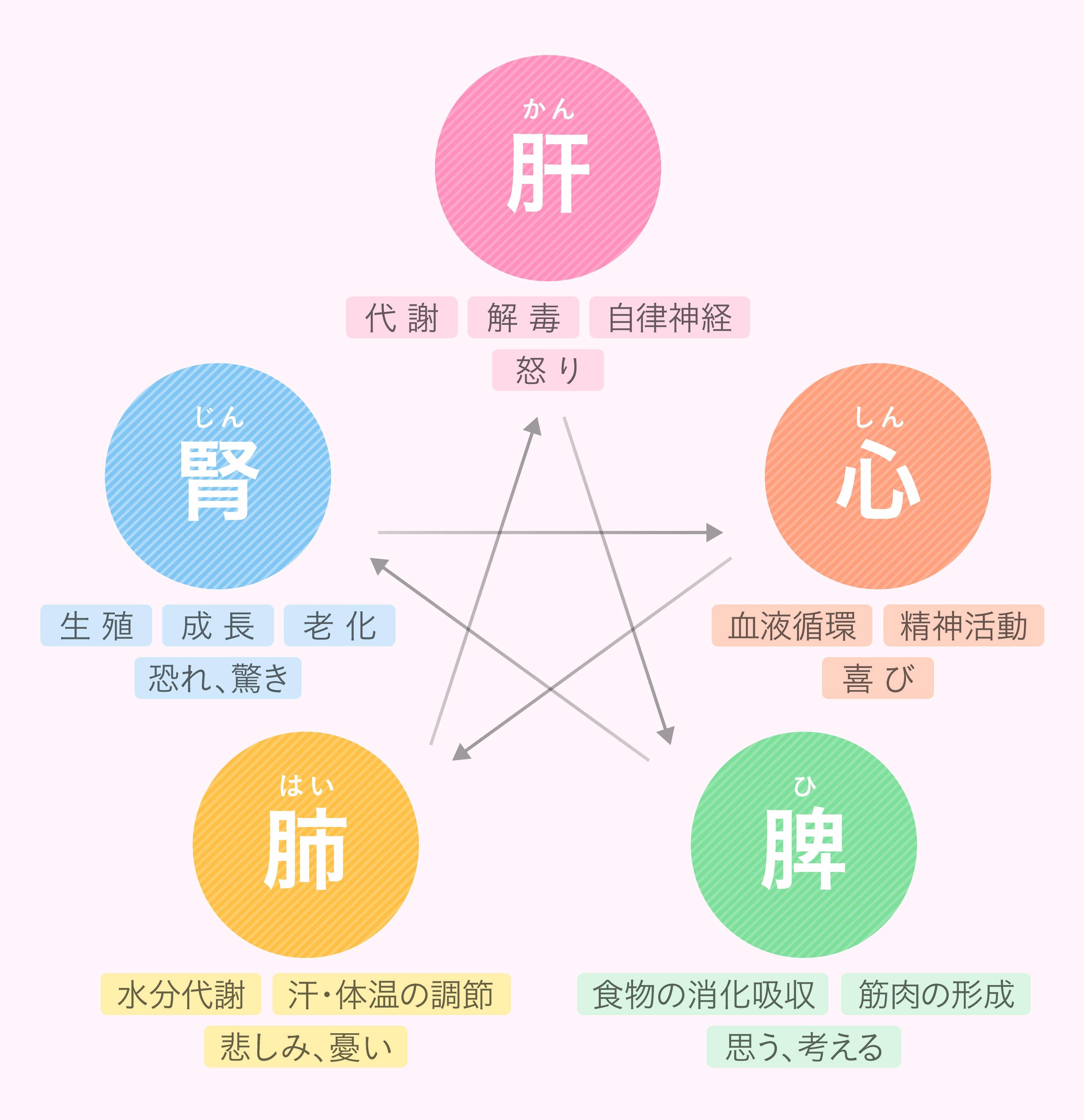

五臓とは、肝・心・脾・肺・腎のこと。

それぞれが司る役割と、それらが乱れるとどうなってしまうのかを詳しく見ていきましょう。

■五臓とそれぞれが司る役割

「肝」が乱れる...月経異常、イライラ、自律神経失調症

「肝」には肝臓のほか、胆嚢や目、爪などと深い関係があります。内分泌や代謝、解毒といった働きがあるほか、血液をストックする役割も担っています。

自律神経や怒りのコントロールといったことも肝の仕事ですね。

肝が弱くなると、自律神経が乱れて

・代謝や解毒作用の弱まり

・月経異常

・イライラ

・自律神経失調症

などにつながります。

「心」が乱れる...動悸・息切れ、不眠、メンタルの不調

「心」と関連があるのは、脈や舌、汗などの循環器系や中枢神経。血液を全身に行き渡らせたり、喜びの感情をコントロールしたりしているのも「心」です。

心が弱まると血と気の巡りも滞るので、

・動悸

・息切れ

・不整脈

・物忘れ

・不眠

・メンタルの不調

を引き起こします。

「脾」が乱れる...むくみ、下痢、思う・考える働きが低下

「脾」は消化機能の象徴。脾臓や膵臓、胃、口、唇と関連があり、食物の消化・吸収を司っています。また、食べた物から生成される筋肉や四肢(しし)もこれに分類されます。

脾が弱くなると水分代謝にも異常が出るので、

・むくみ

・下痢

・思う・考える働きが低下

を引き起こします。

「肺」が乱れる...呼吸器・皮膚のアレルギー、免疫力が低下

「肺」にあたるのは呼吸器系統。肺のほか、気管支、鼻、皮膚などとも関わりがあります。水分循環を良くして、程良く分泌されるよう調整もしています。悲しみの感情を司るのも肺なんですよ。

肺が弱ると、

・呼吸器や皮膚のアレルギー症状

・免疫力や皮膚のバリア機能低下

を招くことがあります。

「腎」が乱れる...白髪、足腰の衰え、記憶力が低下

生殖、成長、発育、老化などをコントロールするのが「腎」。腎臓に加えて、脳や骨、毛髪に関係があります。

腎が弱ると、ホルモンの分泌に悪影響を及ぼし、

・白髪

・足腰の衰え

・記憶力の低下

といった老化現象が起こります。

更年期の症状に大きく関わるのはどの機能?

更年期の女性にとって重要なのが、ホルモン分泌やエイジングに関わる「腎」です。腎には体を温める「陽」の働きと、体を潤す「陰」の働きが両方備わっていて、これらがバランスを保ちながら、生命力を蓄える役割を果たしています。

この腎が衰えている状態が、漢方では「腎虚(じんきょ)」といい、腎虚の中でも陽の機能が落ちているなら「腎陽虚(じんようきょ)」、陰の機能が落ちているなら「腎陰虚(じんいんきょ)」に分類されます。

<腎陽虚>

足腰が冷える、頻尿、下痢など

<腎陰虚>

のぼせ、ホットフラッシュ、皮膚の乾燥など

この腎陽虚、腎陰虚に五臓の中で衰えている部分が掛け合わされることによって、症状はさらに多様化します。更年期症状の表れ方に個人差があるのは、腎陽虚か腎陰虚か、そしてほかの五臓の中で衰えている部分がどこかによって違うからです。

■腎陽虚・腎陰虚+五臓の衰えで起こる症状

・腎虚+肝の低下...のぼせやイライラ など

・腎虚+心の低下...動悸、不眠、不整脈、不安感 など

・腎虚+脾の低下...食欲減退、不正出血 など

・腎虚+肺の低下...風邪を引きやすい など

自分の更年期症状に合った漢方薬を探すには、自分の「今のバランス」を知り、過不足を適切に補うことが大切です。次回は、自分の体質を簡単にチェックする方法をお伝えします。

お話を伺ったのは...

杏仁美友(きょうにん・みゆ)さん

一般社団法人薬膳コンシェルジュ協会代表理事、国際中医師、中医薬膳師、漢方&薬膳アドバイザー。

漢方薬や薬膳で自身の体調不良を改善したことをきっかけに、漢方や薬膳の世界に興味を持ち始める。2011年に薬膳コンシェルジュ協会を設立して、薬膳や薬膳茶の資格講座の運営を行うほか、テレビや雑誌などの取材、レストランのメニュー監修、総合情報サイト「All About」の漢方・薬膳料理ガイド、薬膳サプリの商品開発、講演会なども精力的にこなしている。

「マンガでわかるおうちで簡単! 薬膳・漢方」(池田書店)をはじめ、薬膳にまつわる著書も多数執筆。最新著書は「まいにちの食で体調を整える! プレ更年期の漢方」(つちや書店)。

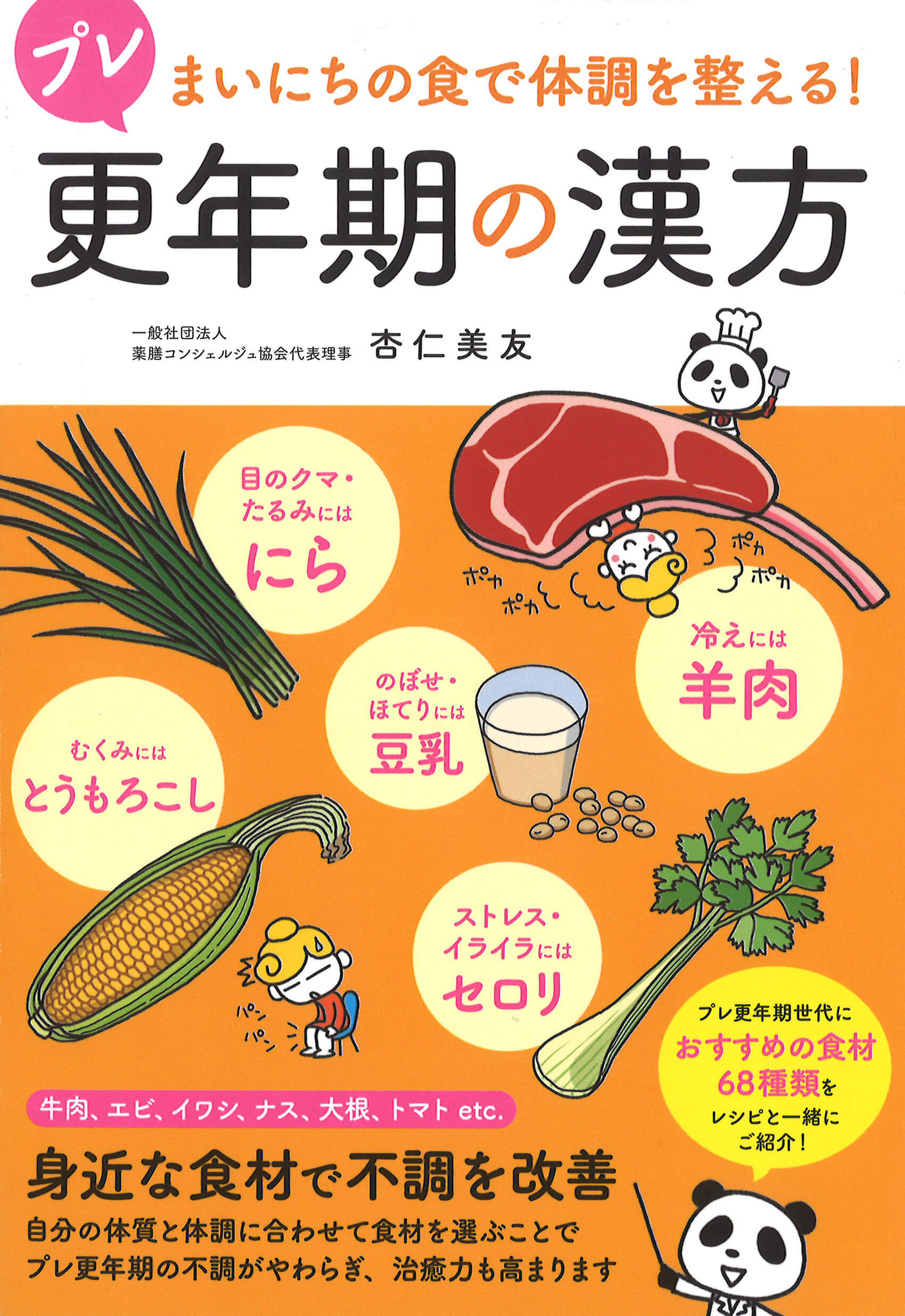

「まいにちの食で体調を整える! プレ更年期の漢方」(つちや書店)

著:杏仁美友 定価:1,400円(+税)

recommended

recommended

カテゴリー

カテゴリー