「もっと話そう!Fem&」レポート|吉形玲美先生の特別授業を受け、正則学園高等学校の生徒に起きた変化

株式会社宝島社主催の「もっと話そう!Fem&」(旧:「もっと話そう!Hello Femtech」)プロジェクトにおいて、正則学園高等学校では、2024年8月に有志の生徒15名に対し、産婦人科専門医の吉形玲美先生による特別授業が実施されました。

その後生徒たちは、授業で学んだ内容をもとに学校内で調査・研究を実施。さらに同年11月には、一般公開の文化祭にて、調査内容のレポートを展示しました。

そして2025年2月には、生徒会副会長のSさんが250人以上の2年生全生徒および吉形先生、宝島社『大人おしゃれ手帖』の橘編集長の前で調査内容を発表しました。

本記事では、正則学園高等学校での本プロジェクトの集大成となる、Sさんの発表内容をお伝えします。

なお、2024年に実施された授業の様子については、こちらの記事をご覧ください。

「もっと話そう!Fem&」プロジェクトとは

「もっと話そう!Fem&」プロジェクトは、株式会社宝島社が主催するプロジェクトです。

前身となる「もっと話そう!Hello Femtech」から引き続き、すべての人が生きやすい社会を目指し、女性の健康問題について話す機会を増やす活動を行っています。

2025年には、より多くの方々に私事として捉えていただきたい、という想いから「もっと話そう!Fem&」に改名しました。

男子校での性教育授業のほか、同社の発行する女性誌・男性誌でのPMS・妊活・更年期などの特集も実施しています。

性教育の特別授業を通じて、男子高校生が感じたこと

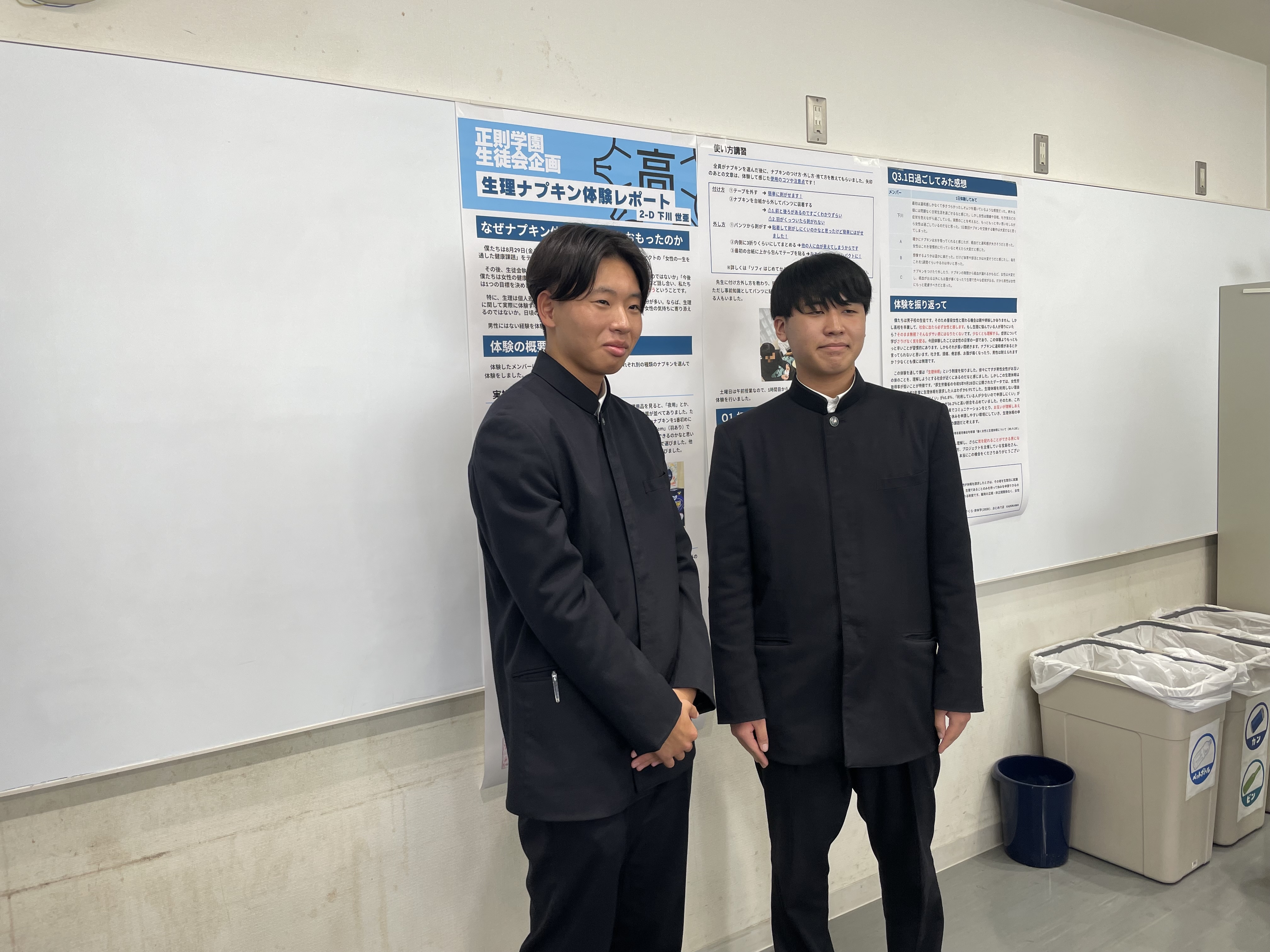

今回発表を行ったSさんは、ご自身を含む4人の有志メンバーで"生理ナプキンを着用して過ごし、女性の現状を知る"という実験を行いました。

なぜ、Sさんらはそのような実験をするに至ったのでしょうか?

そして彼らは、この体験を通じて何を感じたのでしょうか。

授業を踏まえ実感した、日本の性教育の現状

2024年度の生徒会で最初の取り組みとなった本プロジェクト。

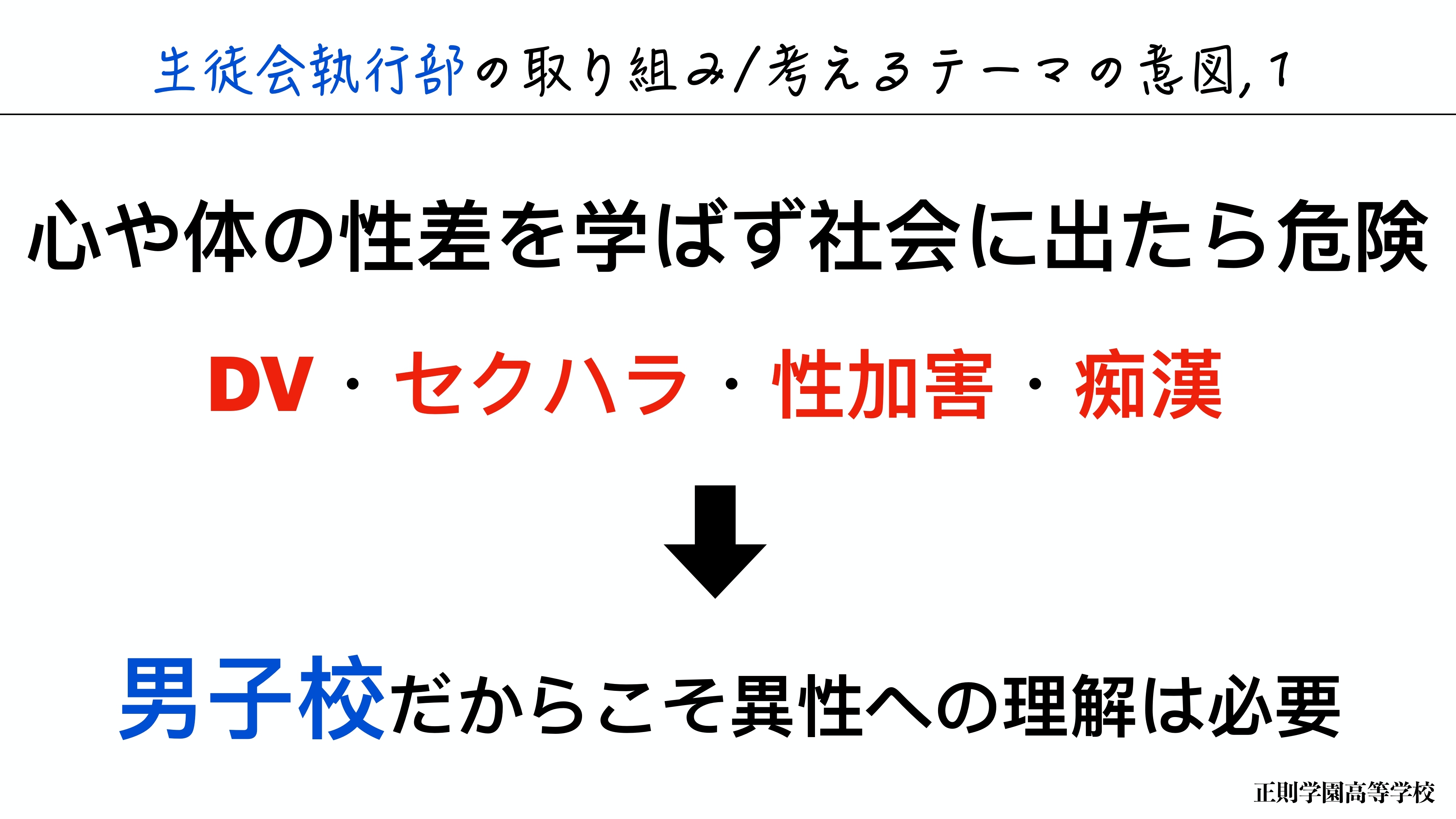

8月に吉形先生の特別授業を受けて、生徒会では「義務教育で受ける性教育の範囲では、正しい知識を充分に学ぶことができないのでは?」といった意見が出ました。

そこから彼らは、改めて自分たちが男子校で学んでいることに着目し、「男子高校生だからこそ、女性の健康課題に対して積極的に知っていくべきだ」という結論へ。

"男子校だからこそできる性教育"を考えることとなりました。

生徒会の取り組み①全校生徒へのアンケート実施

Sさんを中心とする生徒会メンバーがまず実施したのは、全校生徒585名を対象としたアンケートです。

吉形先生の授業で語られたなかでも、特に生徒たちと同世代の女性が当事者となっている"生理"、そして生理による不調への一つの解決手段としても用いられる"ピル"について調査しました。

※以降、本記事では発表の内容に準拠し、月経を"生理"と表記いたします。

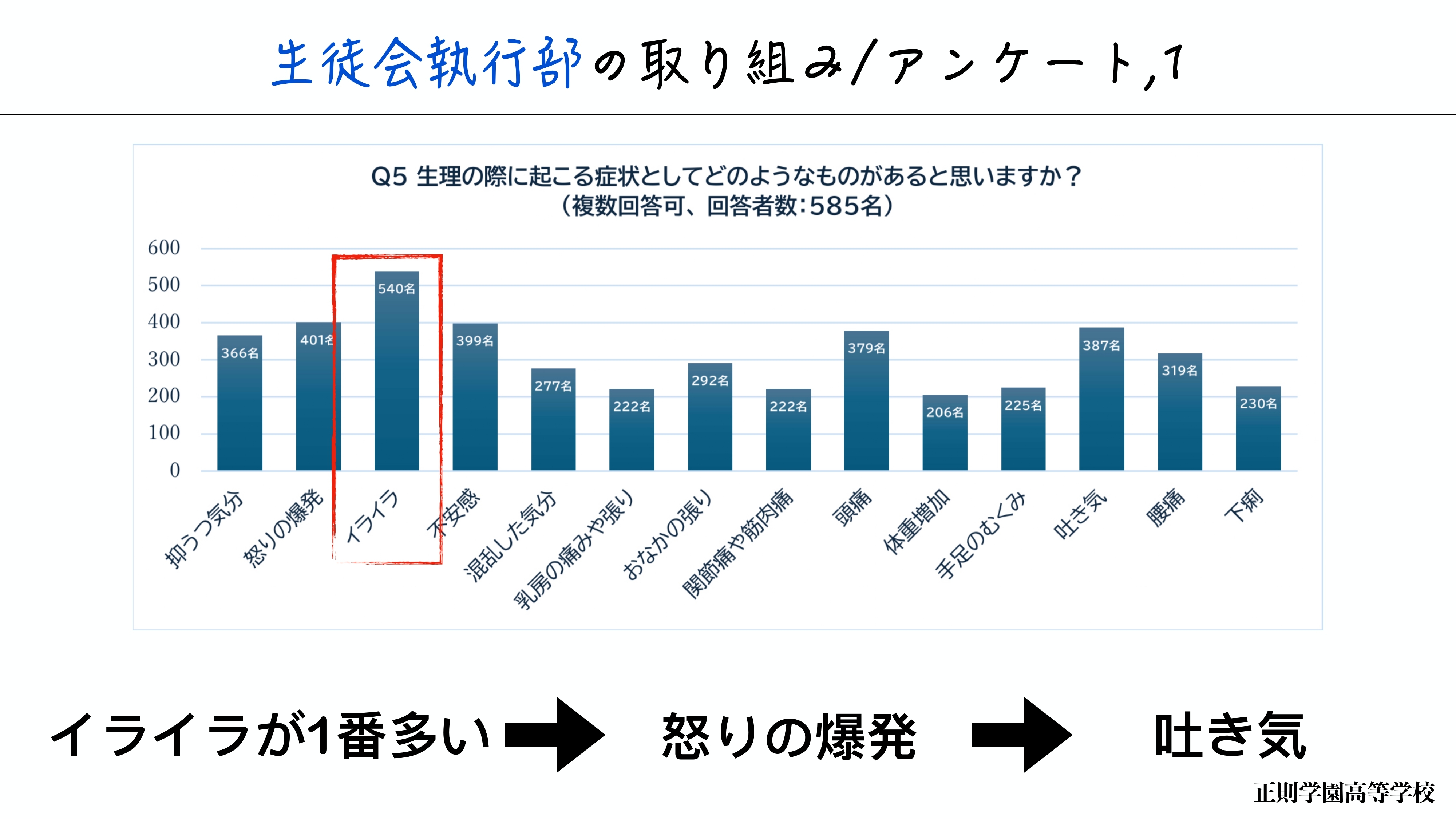

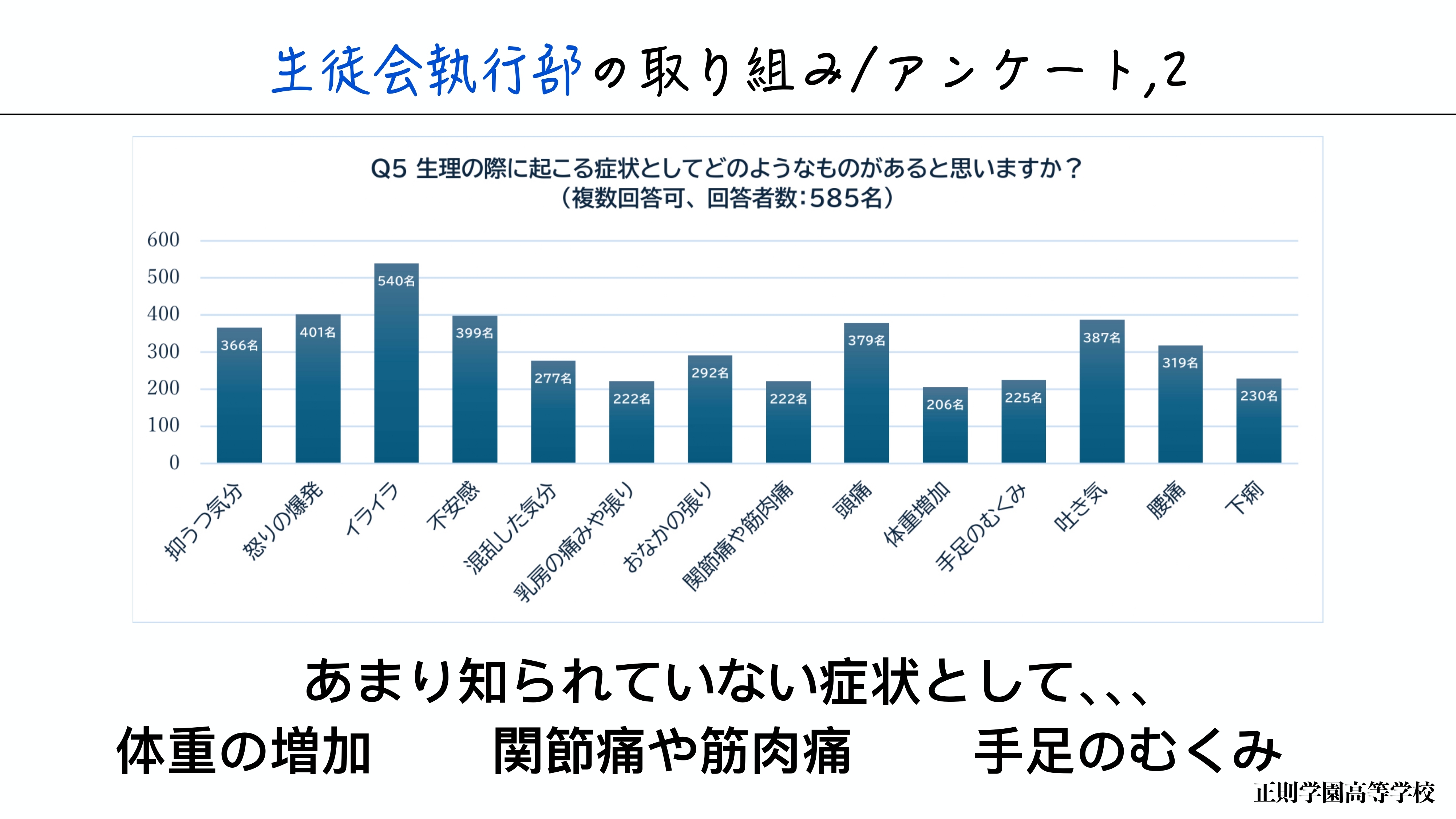

「生理の際に起こる症状としてどのようなものがあると思いますか?」(複数回答可)という質問に対して、目立ったのは「イライラ」「怒りの爆発」「不安感」といった精神的な症状を挙げた回答です。

対し、「おなかの張り」「乳房の痛みや張り」などの直接的な痛みや、「体重増加」「手足のむくみ」などの身体に起きる症状を挙げた生徒は少数派でした。

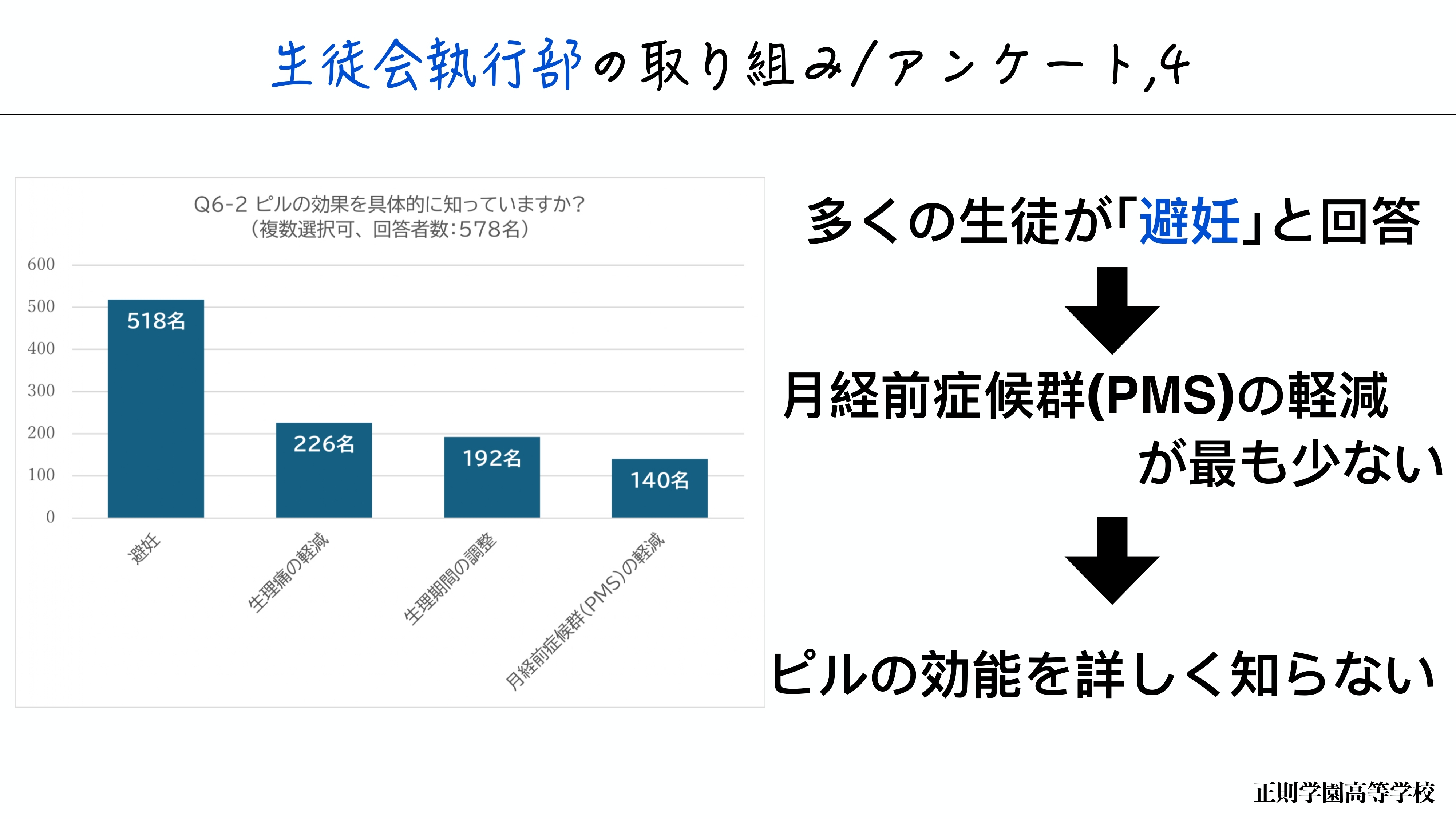

「ピルの効果を具体的に知っていますか?」(複数回答可)という質問では、「避妊」という回答が圧倒的でした。

吉形先生から解説のあった生理や月経前症候群(PMS)に関する効能は、あまり知られていなかったのです。

このような結果になった背景として、Sさんは「保健の教科書の記載が関係している」と考えています。

教科書には「ピルは、正しく利用すれば高い避妊効果がある」と記載されています。

そのため、当事者ではない男子生徒たちのあいだでは「ピル=避妊」という認識が根強くなっている可能性がある、とSさんは指摘しました。

Sさんは「ピルは避妊だけでなく、生理痛やPMSの軽減などにも効果があることを皆さんにも知ってほしいです」と話します。

アンケート回答時は避妊以外の効果を知らなかった生徒にも、Sさんの言葉が届いたのではないでしょうか。

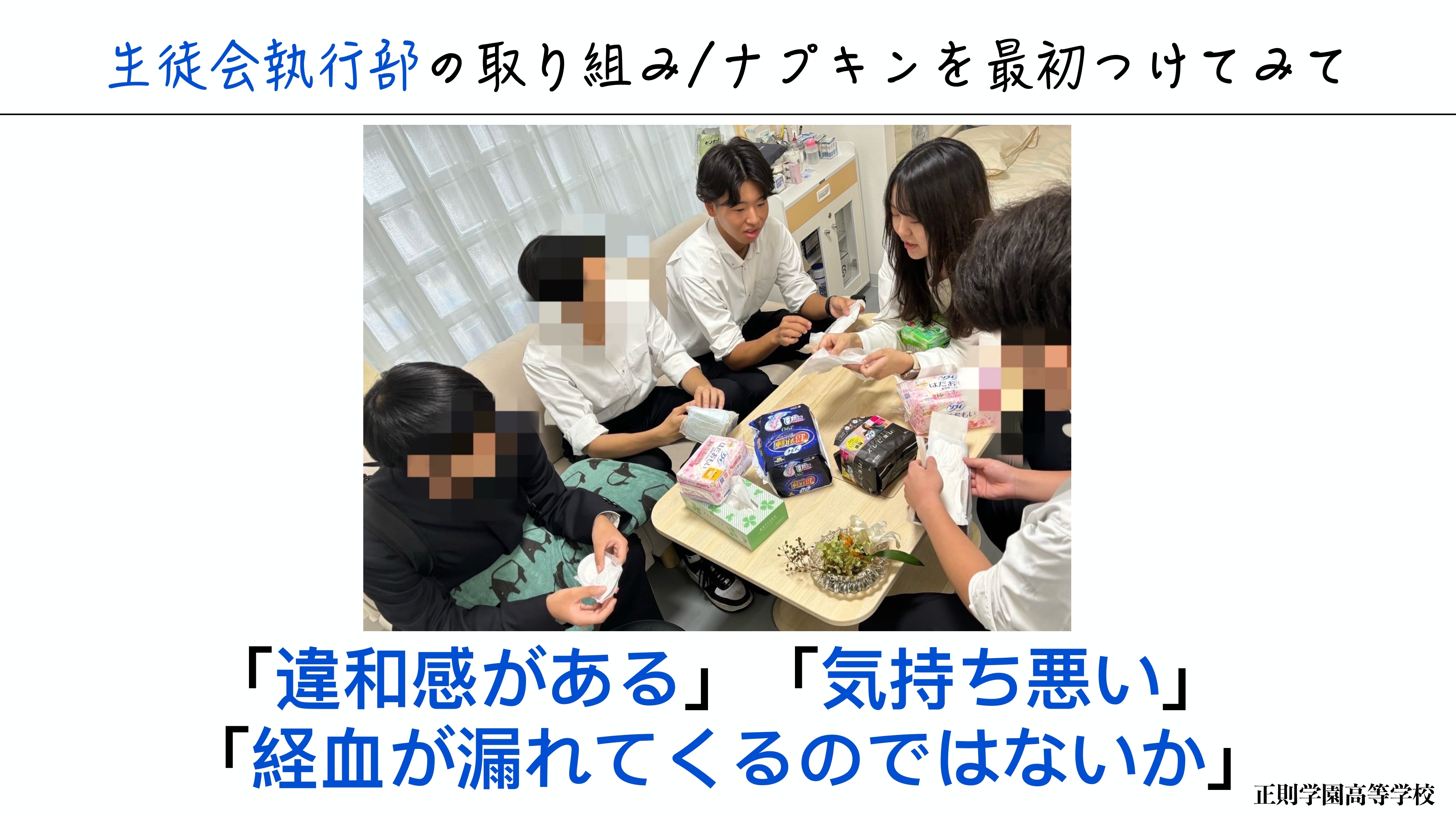

生徒会の取り組み②生理ナプキンの着用体験

もう一つの取り組みとして、顧問と養護教諭の指導のもと、男子生徒だけで生理ナプキンを着用して1日を過ごし、その体験によって感じたことを話し合いました。

なぜ、このような取り組みを行ったのかというと、「生理に関することは女性でも個人差が多く、話を聞いてみても、はっきりとは分からないことが多いから」だとSさんは話します。

「ならば、体験できる部分だけでも実際に体験してみよう!」ということで、生理ナプキンの着用というアイディアが出たのだそうです。

実施にあたっては養護教諭が助言・指導に入り、ナプキンの着用方法をレクチャーしました。

また万が一、ムレやかゆみなどのトラブルが起きた場合に備えてのサポートもありました。

生理ナプキンをつけた生徒たちからは「なんだか違和感がある......」「気持ち悪い」といった感想が上がりました。

特に、階段の上り下りで違和感を覚えた生徒が多かったようです。

さらに3、4時間目にはよりリアルな感覚を体験するため、ナプキンを水で濡らしました。

濡らす前は「これだと経血が漏れるのでは?」という声が上がっていましたが、実際に濡らしてみると違和感はほとんどなく、生徒たちは機能性の高さに気づいたのだそうです。

ただ一方で「実際の経血では、ドロドロとしたものが付着するので、女性はもっと"我慢の時間"を過ごしているのではないか」とSさんは見解を語ります。

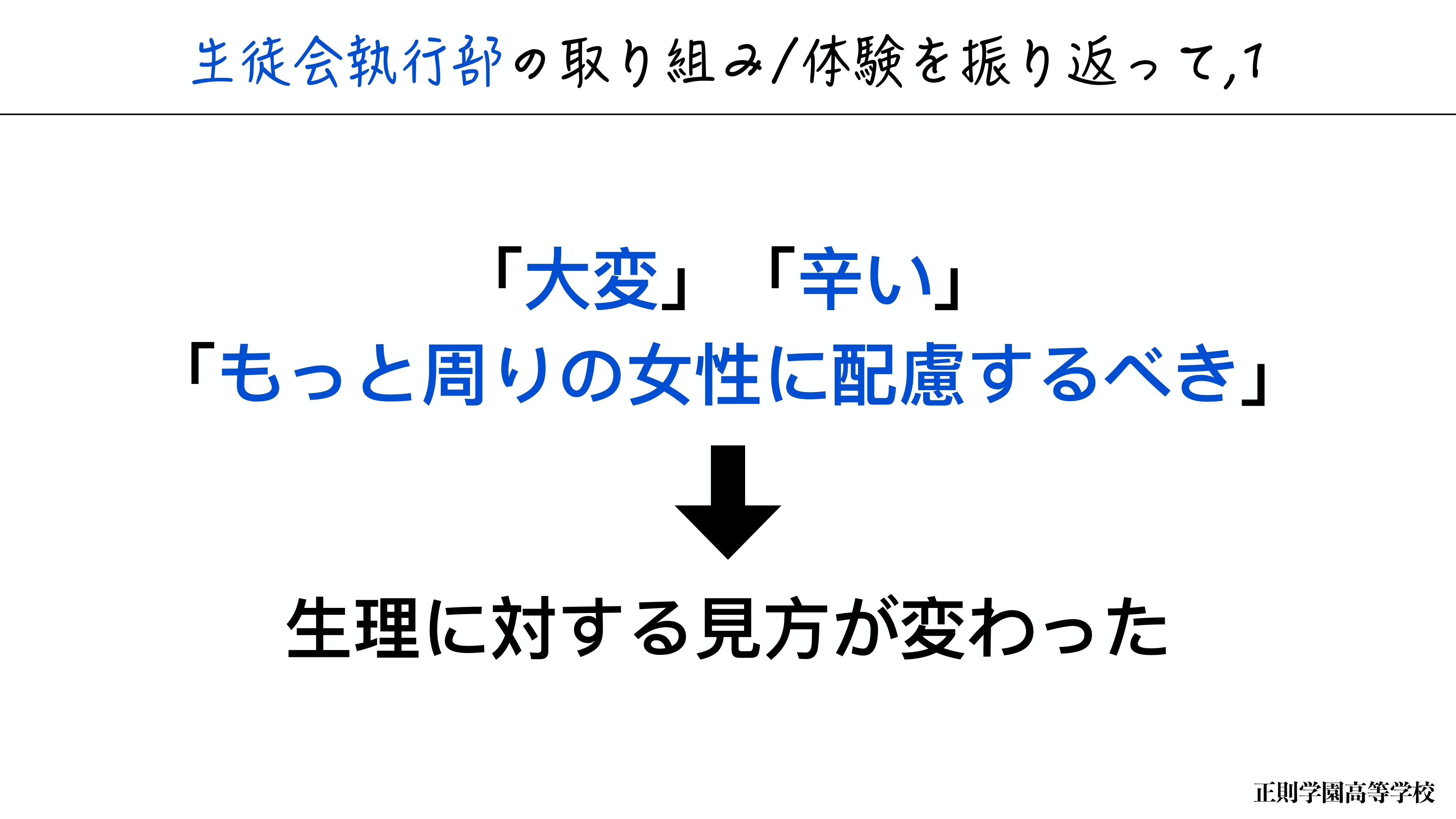

体験を終え、参加メンバーからは「本来は、ナプキンの違和感にくわえて頭痛や腹痛などもあるので、もっとつらいはず」「何回も付け外したり、漏れがないか心配したり......。これが1週間続くのは、大変だと思う」という意見が出ました。

全員が「女性は大変な思いをしている」ことに気づき、「周りの女性にもっと配慮すべきだ」という結論に至りました。

これからの時代を生きていく1人の男性として、Sさんが感じたこと

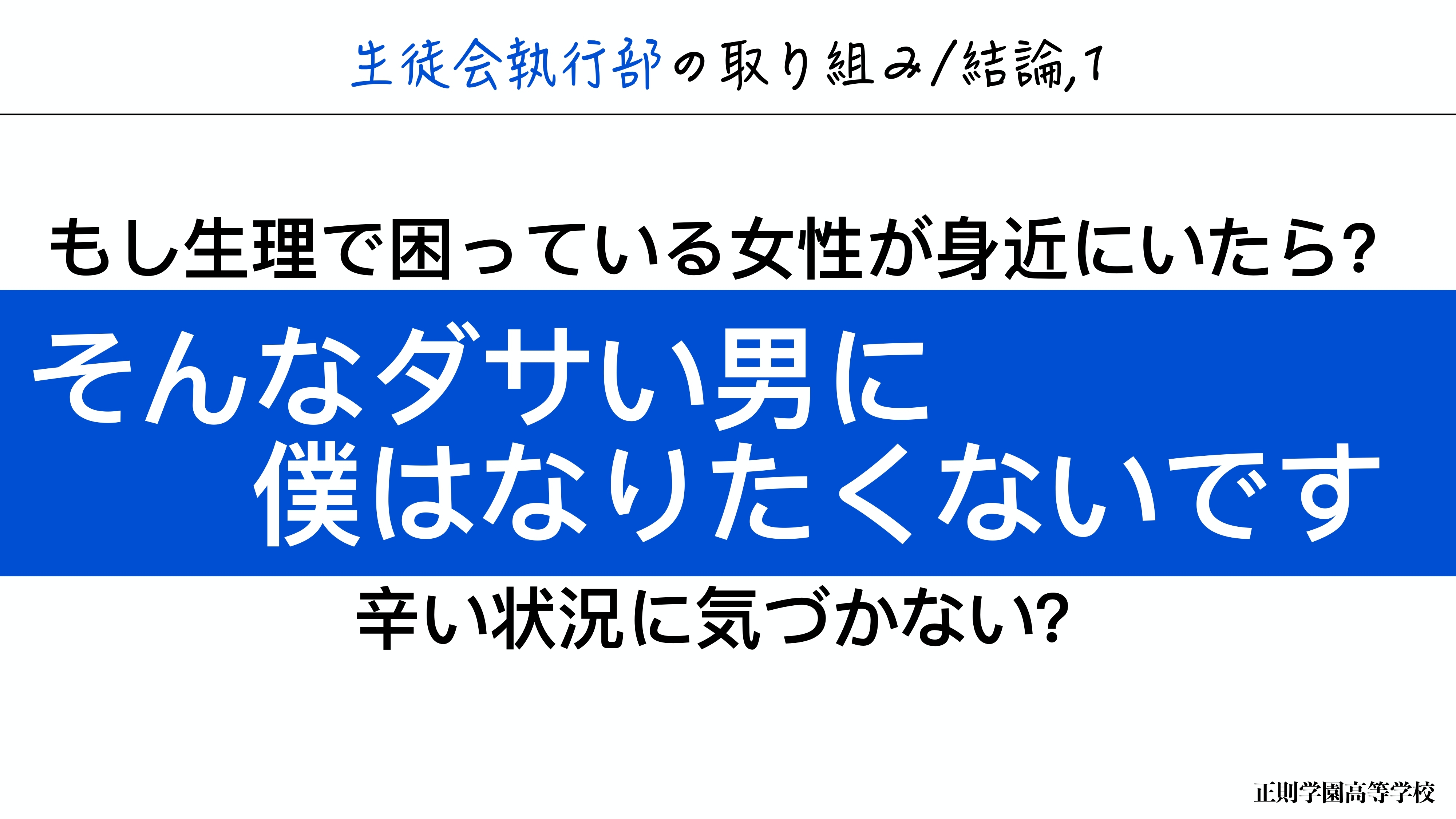

生徒たちは、社会に出たら女性と必ず接することになります。

そうなったとき、生理でつらい思いをしている女性が目の前にいたら無視する......、「そんなダサい男に、僕はなりたくないです」。Sさんははっきりとそう語りました。

「異性について正しい知識を得ることで、男女ともにストレスのない生活を送ることができる」と話すSさん。

男子校の生徒だからこそ、異性のことを正しく知る必要性を訴えました。

最後にSさんは「自分たちの世代は、性教育を"下ネタ"と捉えてしまう傾向があるので、友人同士でも性に対して真面目に話し合う機会があまりない」と、現状の課題についても言及しました。

さらに、生徒たちに対して「みなさんの女性に対する考え方や見方が、少しでも変わってくれればうれしいです。

まずは一番身近な女性である、お母さんや家族に寄り添えるようになってみませんか」と語りかけ、Sさんの発表は締めくくられました。

吉形玲美先生による学年全員への授業「僕たちができる性差とライフステージごとの女性の健康課題との向き合い方」

Sさんの発表が終わり、ここからは吉形先生と『大人のおしゃれ手帖』橘編集長による特別授業です。

有志メンバーが対象だった昨年8月と異なり、今回は2年生全員への授業のため、基礎をおさらいしつつ、今後生きていくうえで知っておきたい知識が解説されました。

生理

まずは、生徒たちと同年代の女性も経験している生理に関するお話です。

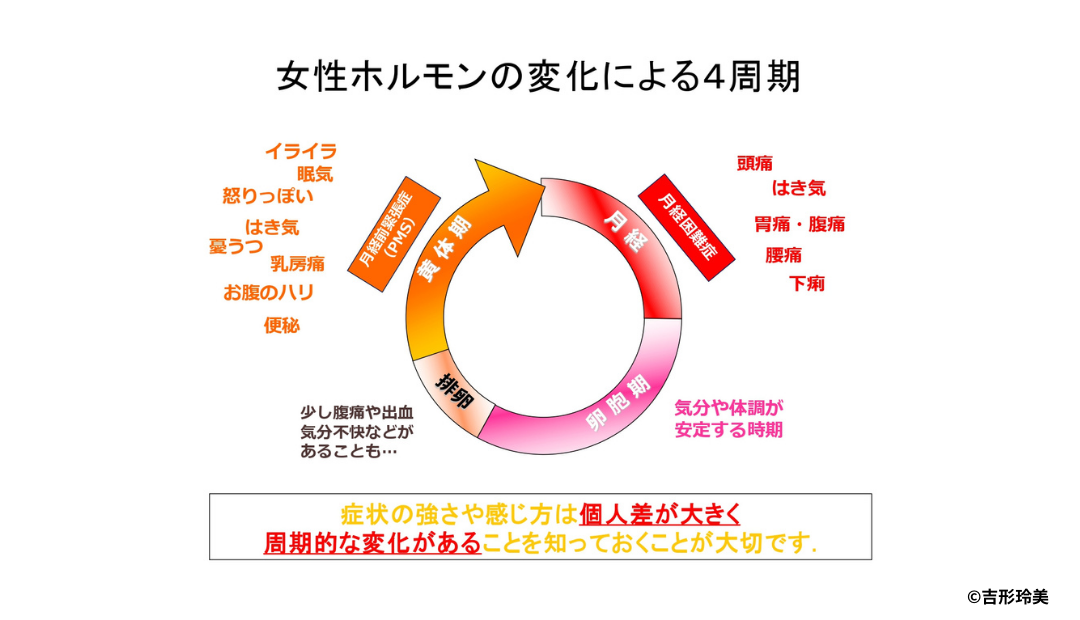

生理の仕組みにくわえ、Sさんら生徒会メンバーが実施した調査にもあった、生理のときの具体的な不調についても言及がありました。

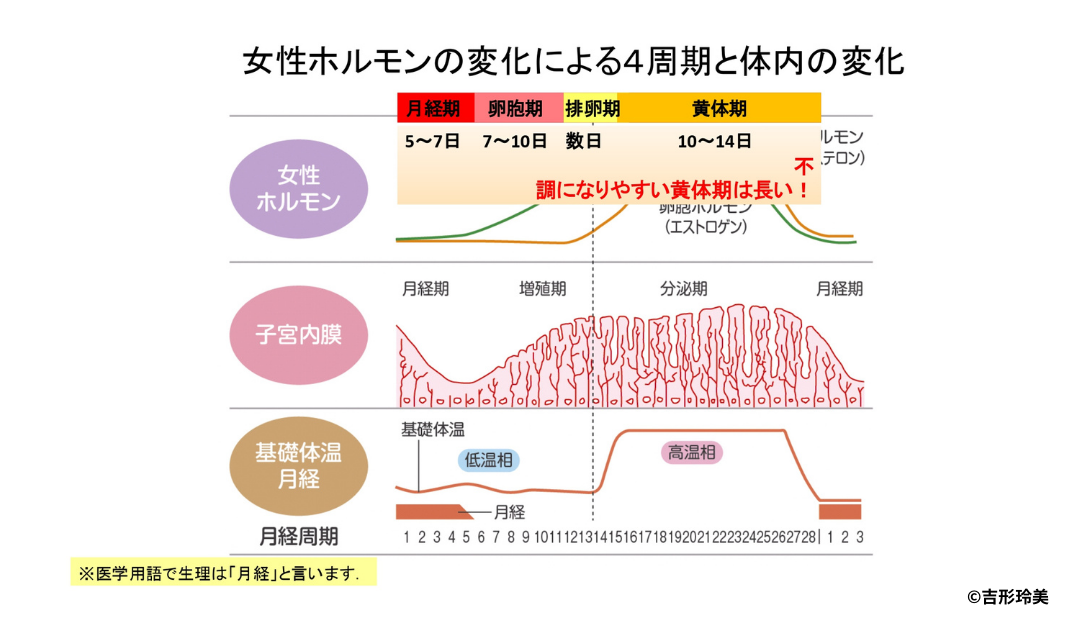

「生理の際に起こる症状としてどのようなものがあると思いますか?」という質問への回答で一番多かったのは「イライラ」でしたが、実はメンタルの不調は生理のときよりも、生理前の黄体期に目立つものです。

そしてその黄体期は、生理よりも長く続きます。

さらに、黄体期の不調や生理のつらい症状を和らげる手段としての低用量ピルについても解説がありました。

ピルは排卵を休止させることで、女性ホルモンの過剰な分泌を抑え、ホルモンバランスを整えます。それによって黄体期や生理の不調が緩和されます。

ピルに関しても、校内の調査によって「避妊」以外の効果があまり知られていないことが判明した今回。

専門家である吉形先生の解説によって、Sさんの発表内容が補強されるかたちとなりました。

更年期

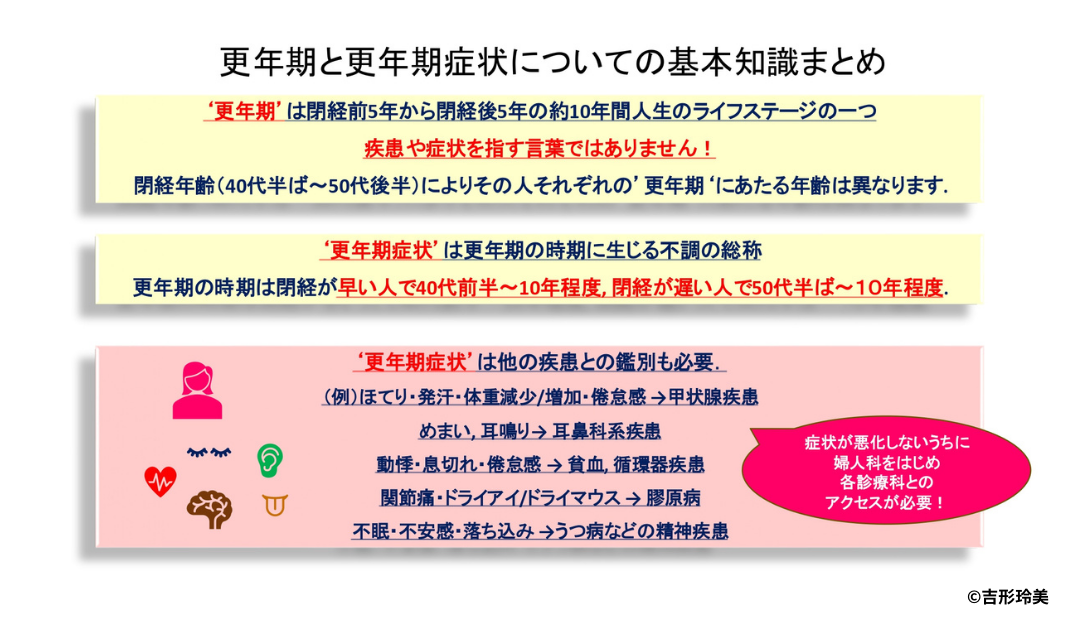

続いて、生徒たちの母親世代の多くも迎えているであろう更年期についてのお話です。

今回の授業では、「生理の終わり」として更年期が扱われました。これは、「生理のことは学習する機会があるけれど、生理の終わりについて知る機会が少ないから」だと吉形先生は言います。

生理と更年期はそれぞれ別のもののように思われるかもしれませんが、生理が終わる、つまり閉経する前後の5年間が更年期ですので、両者は関連するトピックなのです。

ここで、吉形先生が強調したのは「更年期は、病気の名前ではない」ということです。更年期そのものは、思春期と同じように人生における特定の時期を指す言葉です。

その更年期に起きる不調を更年期症状といい、更年期症状のなかでも日常生活に支障をきたすものを更年期障害といいます。

更年期症状にはさまざまな症状があり、感じ方や程度にも個人差があること、また病院に行けば治療を受けられることが吉形先生から説明されました。

フェムテック

最後に、女性が快適に生きていくために重要な存在である、フェムテックについても説明がありました。

授業の場では、生理ナプキンと生理ショーツのほか、フェムアイテムの一つである吸水ショーツが用意され、生徒たちが普段触れることのない生理用品・フェムアイテムを間近で見ることとなりました。

Sさんの取り組みに参加しなかった生徒も、生理ナプキンを手に取ることで女性の日常をリアルに感じることができたのではないでしょうか。

Sさんの発表では、生理ナプキン着用時の違和感について言及されていましたが、吸水ショーツはその違和感を軽減するアイテムです。また生理だけでなく、更年期の尿漏れにお悩みの方も使うことができます。

こちらの記事では、吉形先生が登壇したフェムテックに関するトークイベントの様子をお伝えしております。あわせてぜひご覧ください。

学校内での取り組みの裏側

橘編集長からは「自分たちができることを非常に真摯に考えていることが伝わってきて、感激した」との言葉が出た、Sさんをはじめとする生徒会メンバーの取り組み。

その裏には、特別教育活動主任の萩原寛大先生と、養護教諭の藤田あゆり先生によるサポートがありました。

勇気を出して始動させたプロジェクトで、思わぬ反響が

――男子校での性教育という、チャレンジングなプロジェクトでしたが、始めるにあたって大変なことはありましたか?

萩原先生(以下、萩原):正直に申し上げますと、当初は「本当に、やって大丈夫かな......」という心配はありました。いろいろな考え方がありますし、批判的な意見が来る可能性もあったので。

でも、やはり大事なことなので、実施に踏み切ったんです。生徒たちが女性のことを知らずに3年間を過ごして社会に出たら、思わぬ言動で相手を傷つけたり、自分が恥をかいたりしてしまうこともあり得ます。

彼らをそんな男にさせないためにも、みな女性について最低限の知識は持っておくべきだろう......と思って、取り組みを始動させました。

――実際にやってみて、いかがでしたか?

萩原:心配していたネガティブなお声よりも、ポジティブなお声のほうが圧倒的に多く届きました。

特に保護者の方々からは「やってくれてありがとうございます!」と、感謝されることが多く、非常にありがたい気持ちでいっぱいです。

Sさんの発表でも最後に言及がありましたが、生徒たちの年代では性教育に対してはやはりどうしても"下ネタ"のイメージや、タブー視する風潮が根強くあります。学校の教科書に載せられる範囲が決まっている......というのも大きいかもしれません。

そういったハードルを越えて、女性と関わるうえで必要な知識を生徒が得ることができた点を、保護者のみなさまは非常に喜ばれています。

我々としては、みなさまからの後押しがあったからこそ、活動を継続できたと思っています。

大切なのは、知識の"使いどころ"

――今回の活動にあたり、生徒にはどのようなことを指導されたのでしょうか。

藤田先生(以下、藤田):生徒をまじえた会議で、彼らの発言に対し「それは下ネタだよ」「それは、真面目な話をしているようで、あなたの願望が入っているよ」といったことを一つひとつ指摘することから始まりました。

言われて初めて「そうだったんだ」と知る生徒もいました。

知識がない状態ではどうしても、"適切な性知識"と"下ネタ"の区別がつきにくいようです。

また、保健体育の授業で教わった知識がすべてだと思ってしまっている生徒も多くいました。

確かに男女の体の違いについては授業でひと通り教わりますが、基本的には個人差があります。その前提を知らずに「女性は、みんなこうだ」と思ってしまっている様子もみられました。

なので、これまでに学んできたことは否定しないうえで「個人差があるんだよ」ということも伝えました。

――生徒たちに正しい知識や適切な考え方を伝えるにあたり、先生が意識されたことはありますか?

藤田:「女性に関する知識を得たうえで、それをどんな場面でどう生かすか? がすごく大切なんだよ」という話をしました。

今回の目的は、男女ともに心地よく過ごせる社会のために、男子生徒が女性の体について知ることです。

でも、同時にそれはセンシティブなトピックでもあるので、誰にでも話していいわけではないですよね。

ですから、「関係性が構築されきっていない相手に生理の話をするのは、逆にNGだよ」「相手からSOSがあったときに行動するのは素敵だけど、グイグイ行くのはまた違うんだよ」ということを伝えました。

大成功に終わった、正則学園高等学校でのプロジェクト

吉形先生や橘編集長から教わった知識を"自分ごと"として受け止め、今回の活動に真摯に向き合ったSさん。発表の最中は、身振り手振りや声の抑揚まで工夫して、250人以上の生徒に想いを伝えようとする姿が印象的でした。

またSさんのご家庭では、ご家族の更年期や生理についてフラットに話したり、家事の手伝いなどで相手を思いやる場面が増えたりと、ポジティブな変化が起きたのだそうです。

まさに、"男女関係なく、すべての人が生きやすい社会へ"という宝島社の「もっと話そう!Fem&」プロジェクトの目的通りの結果となったのではないでしょうか。

今後も「もっと話そう!Fem&」プロジェクトの活動は続きますので、Sさん、そして正則学園高等学校のようなすばらしい変化がきっと起きていくことでしょう。

(取材・文:城下透子)

この記事を監修した人

この記事を監修した人

吉形 玲美 (よしかたれみ) 医師

医学博士/日本産科婦人科学会 産婦人科専門医

専門分野:婦人科

産婦人科臨床医として医療の最前線に立ち、婦人科腫瘍手術等を手掛ける傍ら、女性医療・更年期医療の様々な臨床研究にも数多く携わる。女性予防医療を広めたいという思いから、2010年より浜松町ハマサイトクリニックに院長として着任。現在は同院婦人科専門医として診療のほか、多施設で予防医療研究に従事。更年期、妊活、生理不順など、ゆらぎやすい女性の身体のホルモンマネージメントを得意とする。

2022年7月「40代から始めよう!閉経マネジメント」(講談社刊)を上梓。

2023年9月より「日本更年期と加齢のヘルスケア学会」副理事長に就任。

recommended

recommended

カテゴリー

カテゴリー